Macht und Ohnmacht der „offenen Gesellschaften“ – eine historische Betrachtung aus aktuellem Anlass

Einige Jahre nach ihrem größten Triumph – der Überwindung der europäischen Spaltung infolge der friedlichen Revolutionen in Osteuropa – fand eine immer tiefer werdende Erosion der europäischen Idee statt: „Europa ist das Narrativ ausgegangen“, meinte 2018 der Münchner Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld. Erst die Solidarisierung mit der am 24. Februar 2022 überfallenen Ukraine sollte den „offenen Gesellschaften“ zu einem neuen Aufbruch verhelfen. Aber nicht nur die Verfechter der Freiheit, sondern auch ihre autokratischen Verächter erleben zurzeit einen immer stärkeren Konsolidierungsprozess.

Kein „Ende der Geschichte“

In seinem Lexikon-Artikel „Totalitarian and Authoritarian Regimes“ vom Jahre 1975 schrieb der spanisch-amerikanische Politologe Juan J. Linz, dass pluralistisch verfasste, demokratische Staaten eine ähnliche Ausnahme in der Vielfalt der politischen Systeme darstellten wie totalitäre Regime. Die am meisten verbreitete Regierungsform auf dem gesamten Globus seien autoritäre Regime unterschiedlichster Art. Ihnen werde auch die unmittelbare Zukunft gehören.

Einige Jahre nach dieser Feststellung begann der Siegeszug der Demokratien, und zwar in einem weltweiten Ausmaß. Autoritäre bzw. posttotalitäre Regime in Osteuropa, in Lateinamerika und in Südafrika brachen wie Kartenhäuser zusammen. Als Juan Linz die oben erwähnte These aufstelle, bildeten die pluralistisch verfassten Gesellschaften noch Inseln im „Meer“ von Diktaturen unterschiedlichster Prägung. Im ausgehenden 20. Jahrhundert begann sich das Kräfteverhältnis aber eindeutig zugunsten der „offenen Gesellschaften“ zu wandeln.

Dieser Triumph des demokratischen Gedankens währte bekanntlich nur kurz. Die euphorische Stimmung, die der Zusammenbruch der Diktaturen überall ausgelöst hatte, ist aufgrund der schwierigen Transformationsprozesse schnell verflogen. Die zur Zeit der „Wende“ aufgekommenen Erwartungen konnten sich nur zum Teil erfüllen. In vielen Transformationsländern fand eine autoritäre Wende statt, die mit einer weitgehenden Demontage der bereits entwickelten zivilgesellschaftlichen und rechtsstaatlichen Strukturen verbunden war.

Aber auch die etablierten bzw. konsolidierten Demokratien haben sich vom Triumphalismus des Wendejahrs 1989, der sich damals besonders deutlich in der Abhandlung Francis Fukuyamas „Das Ende der Geschichte“ äußerte, verabschiedet. Die Terrorakte vom 11. September 2001 trugen dazu wesentlich bei.

Die 2008 begonnene Weltfinanzkrise erfasste in einer ähnlichen Weise sowohl die „neuen“ als auch die konsolidierten Demokratien und erschütterte zusätzlich ihr Selbstbewusstsein.

Danach kam die Putinsche Annexion der Krim, die die „offenen Gesellschaften“ in Ost und West zusätzlich in einer außerordentlichen Weise herausforderte.

Dies war die Konstellation, in welcher der „ZEIT“-Redakteur Bernd Ulrich folgende These aufstellte:

So schwach wie heute war (der Westen) noch nie. Was überraschend ist, wenn man bedenkt, dass der vermeintliche Höhepunkt westlicher Macht gerade mal ein Vierteljahrhundert zurückliegt (28.8.2014).

„Die morsch gewordenen Gegenmächte haben den Glauben an sich selbst verloren“

Diese Aussage provoziert zum Widerspruch. Bernd Ulrich lässt nämlich die Tatsache außer Acht, dass die westlichen Demokratien im Verlaufe des letzten Jahrhunderts bereits eine Periode erlebt hatten, in der ihre Lage noch prekärer war als heute. Es handelte sich dabei bekanntlich um die europäische Krise der 1930er Jahre, die mit einer beispiellosen Identitätskrise des Westens verbunden war. Die Unbeholfenheit, mit der viele politische Gruppierungen sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland auf die Errichtung des NS-Regimes reagierten, veranschaulichte diese Identitätskrise besonders deutlich. Die Bedeutung der damaligen Zäsur wurde zunächst nur von wenigen erkannt. So bezeichnete der Redakteur der liberalen „Frankfurter Zeitung“, Benno Reifenberg, kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler es:

als eine hoffnungslose Verkennung unserer Nation zu glauben, man könne ihr ein diktatorisches Regime aufzwingen: Die Vielfältigkeit des deutschen Volkes verlangt die Demokratie.

Nur wenige Analytiker waren sich damals über die epochale Bedeutung der Ereignisse vom 30. Januar 1933 im Klaren. Zu diesen Wenigen gehörten der kommunistische Dissident, August Thalheimer und einige russische Exildenker, die bereits im Oktober 1917 Zeugen des ersten „totalitären Experiments“ der Moderne gewesen waren. So war sich z.B. der russische Exilhistoriker, Georgi Fedotow, bereits kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler darüber im Klaren, dass Deutschland nun in eine neue Epoche eintrat:

In ein Zeitalter, in dem die Würde des Menschen an der Reinheit des Blutes gemessen wird … Es gibt noch keine Scheiterhaufen, auf denen die Menschen verbrannt werden (man übt dies noch an den Büchern). Man wird allerdings nicht allzu lange auf die (Verbrennungen von Menschen) warten müssen. Ein großer Teil des Weges ist bereits zurückgelegt worden.

Die bereits zitierte Voraussage Benno Reifenbergs, dass es nicht möglich sei, Deutschland „ein diktatorisches Regime aufzuzwingen“, erwies sich bekanntlich als völlig verfehlt. Der Prozess der „Gleichschaltung“ des Landes lief mit einer derart rasanten Geschwindigkeit voran, dass bereits Anfang Juli 1933 der französische Botschafter in Berlin François-Poncet folgende Bilanz der ersten Monate des NS-Regimes zog:

(Hitler) musste nur pusten – das Gebäude der deutschen Politik stürzte zusammen wie ein Kartenhaus.

Ähnlich argumentierte damals auch der katholische Publizist Waldemar Gurian. Im November 1934 schrieb er:

Die morsch gewordenen Gegenmächte haben den Glauben an sich selbst verloren und kapitulierten, um ihr Leben zu retten und merkten nicht, dass sie gerade darum, weil sie letzte Entscheidungen aufschoben, ihr Ende besiegelten.

Peace for our time?

Ein besonders spektakuläres Indiz für die damalige Identitätskrise der westlichen Demokratien stellte ihre mangelnde Bereitschaft dar, die rechtsextremen Diktaturen in ihre Schranken zu weisen, was Letzteren erlaubte, einen aggressiven Akt nach dem anderen ungestraft zu begehen. Der bereits erwähnte Waldemar Gurian schrieb kurz nach dem Anschluss Österreichs:

Das Schlimmste, das man jeweils verhüten wollte, war … das „Blutvergießen“, wie man…sagte. Aber indem der also handelnde Mensch seine physische Existenz „rettete“, verlor er die moralische Existenz.

Den Höhepunkt der Appeasementpolitik stellte bekanntlich das Münchner Abkommen vom September 1938 dar, der Verrat der Westmächte an der Tschechoslowakei – ihrem treuesten Verbündeten in Ostmitteleuropa und der einzigen Demokratie in der Region. Unmittelbar nach dem Münchner Abkommen schrieb Thomas Mann Folgendes:

(Die) demokratische Festung im Osten, die tschechoslowakische Republik (wurde) vernichtet und bewusst zu einem geistig gebrochenen Anhängsel des Nationalsozialismus gemacht, die kontinentale Hegemonie Hitler-Deutschlands besiegelt, Europa in die Sklaverei verkauft. Das Entgelt war dieser Friede.

Hitlers antikommunistische Rhetorik

Die Jahre 1933-1938 lassen sich als die Zeit eines beispiellosen Versagens der Garanten der Versailler Nachkriegsordnung – sowohl der Westmöchte als auch Polens – bezeichnen. Voraussetzung für ihre beinahe uneingeschränkte Nachgiebigkeit gegenüber dem Dritten Reich war nicht zuletzt ihre Vorstellung, Hitlers politische Ziele seien begrenzter Natur. Abgesehen davon ließ sie auch Hitlers antikommunistische Rhetorik nicht unbeeindruckt. Sie nahmen Hitlers Beteuerungen, das Dritte Reich stelle eine Bastion gegen die bolschewistische Gefahr dar, für bare Münze.

Bereits Mitte der 1930er Jahre – auf dem Höhepunkt der Appeasementpolitik – versuchte der sozialdemokratische Hitler-Biograph, Konrad Heiden, diese Illusionen zu entlarven: Hitler sei niemand, mit dem ein Vernünftiger Verträge schließe, so Heiden. Zu den ersten europäischen Regierungen, die sich über diesen Sachverhalt im Klaren waren, gehörte das Warschauer Kabinett: Deutschland habe seine Berechenbarkeit verloren, hob der polnische Außenminister Józef Beck am 24. März 1939 hervor. Hitler müsse mit einer Entschlossenheit konfrontiert werden, die ihm anderswo in Europa bisher nicht begegnet sei.

So distanzierte sich die polnische Führung von ihrer Illusion, die sie in den Jahren 1934-1938 noch gehegt hatte, man könne sich mit dem Dritten Reich auf der Basis des Antikommunismus einigen. Diese späte Einsicht konnte allerdings die sich bereits anbahnende polnische Tragödie nicht abwenden. Am 23. August 1939 schnappte die geopolitische Falle, in der sich Polen seit Jahrhunderten befand, erneut zu, als seine beiden totalitären Nachbarn – das Dritte Reich und die stalinistische Sowjetunion – ihre weltanschaulichen Differenzen vorübergehend ausklammerten und eine Allianz gegen die westlichen Demokratien schlossen.

Das Dilemma der Demokratien

Nur die Auflösung der im August 1939 entstandenen totalitären Allianz – infolge des Hitlerschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22.6.1941 – konnte die äußert prekäre Situation des Westens lindern. Die Bezwingung Hitlers war allerdings ohne Stalin nicht mehr möglich. Das damalige Dilemma der Demokratien wurde vom amerikanischen Historiker und Diplomaten George F. Kennan folgendermaßen charakterisiert: Der Westen habe sich so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage gewesen sei, einen der beiden totalitären Gegner ohne die Hilfe des anderen zu besiegen. Einen moralisch einwandfreien Sieg habe der Westen nicht mehr erzielen können.

Kehren die 1930er Jahre zurück?

Nach der Putinschen Annexion der Krim im März 2014 wurden von einigen Autoren wiederholt Analogien zwischen dem Verhalten der Westmächte während der Sudetenkrise von 1938 und demjenigen des Westens während der Ukraine-Krise von 2014 gezogen. Der ehemalige Wirtschaftsberater des russischen Staatspräsidenten, Andrej Illarionow, verglich die am 17. April 2014 getroffene Genfer Vereinbarung zur Deeskalation der Lage in der Ukraine mit dem Münchner Abkommen vom September 1938. Derartige Vergleiche sind jedoch unbegründet. Durch das Münchner Abkommen hatten führende westliche Politiker die Annexion des Sudetenlandes durch das Dritte Reich offiziell legitimiert und den Aggressor, der übrigens mit dem Ergebnis des Münchner Abkommens sehr unzufrieden war, quasi belohnt. Nichts dergleichen ist in Genf geschehen. Die Angliederung der Krim an die Russische Föderation wurde und wird im Westen als eine eklatante Verletzung des Völkerrechts angesehen.

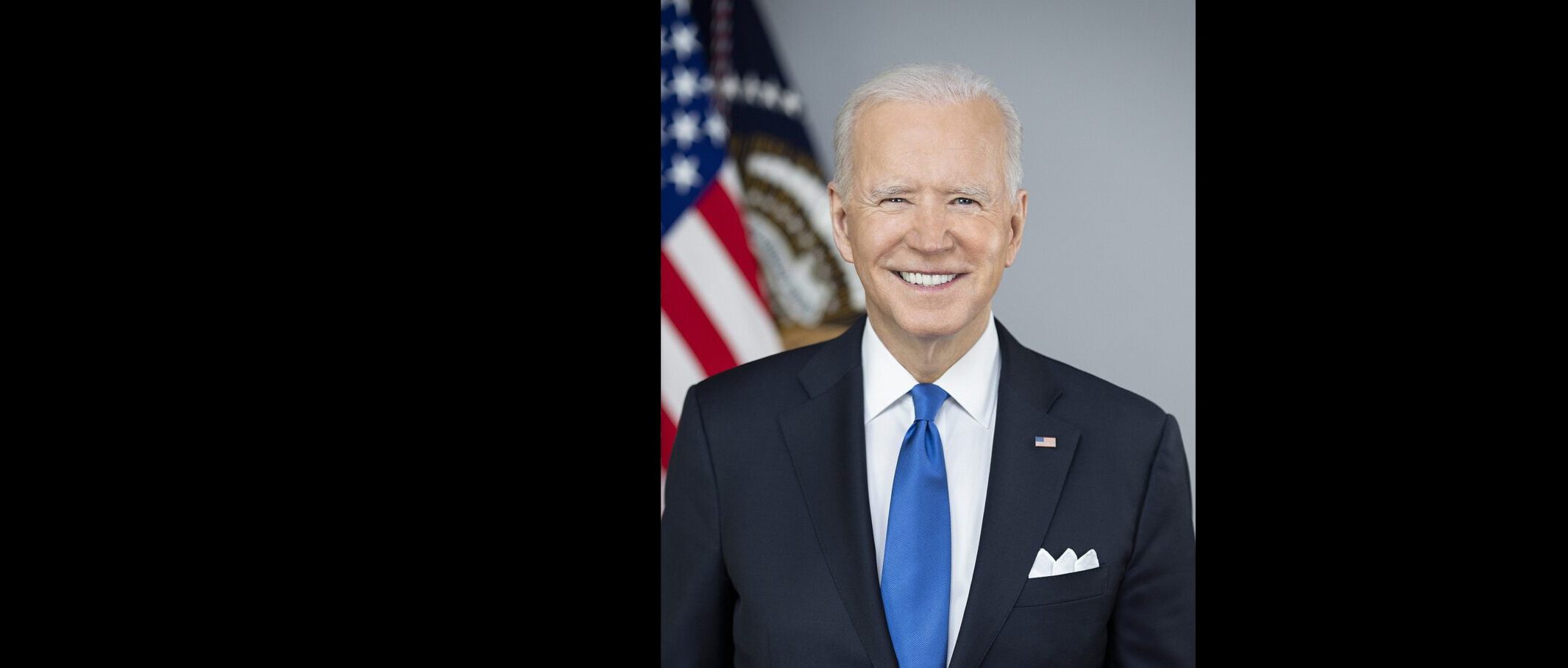

Warum hat sich Putin im März 2014 zu einem derart abenteuerlichen Schritt wie der Krim-Annexion entschlossen? Vieles spricht dafür, dass der Kreml-Herrscher davon ausging, dass der Westen nicht imstande sein werde, auf diese massive Verletzung der internationalen Spielregeln entschlossen zu reagieren. Man darf nicht vergessen, dass die Krim-Annexion sich in der Zeit der Rückzugsstrategie der Obama-Administration ereignete, die von manchen Analytikern als riskant und wenig durchdacht betrachtet wurde, weil sie in vielen Regionen der Welt ein gefährliches Machvakuum hinterließ. Auch in Moskau galten die USA damals als führungsschwach, und diese Einschätzung stellte sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen für Putins Krim-Abenteuer dar. Indes plädierten damals – zur Zeit des sogenannten „russischen Frühlings“ – manche imperial gesinnte russische Gruppierungen für viel umfassendere Annexionspläne und wollten den ganzen Südosten der Ukraine an Russland angliedern. 2014 nahm Putin allerdings vom sogenannten „Neurussland-Projekt“, zumindest vorübergehend, Abstand. Dies hatte sicherlich damit zu tun, dass er die Festigkeit der transatlantischen Bindungen zunächst unterschätzte. Die einhellige Ablehnung seiner Aggression gegen die Ukraine durch die EU und die USA stellte für ihn wohl eine Überraschung dar. Eine totale Konfrontation mit dem Westen für die z.B. solche radikalen Verfechter der „imperialen Revanche“ wie Alexander Dugin und seine Gesinnungsgenossen plädierten, wollte er damals nicht riskieren. 8 Jahre später, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 befanden sich indes Putin und Dugin bereits in einem Boot. Diesem zerstörerischen und selbstzerstörerischen Akt Putins ging sicherlich, ähnlich wie 2014, eine völlig falsche Bewertung der Stärke des Westens bzw. der NATO voraus. Putin war wohl davon überzeugt, dass die vierjährige Präsidentschaft Donald Trumps den transatlantischen Bindungen bereits einen Todesstoß versetzt hatte. Das Debakel der NATO in Afghanistan im August 2021 war für ihn sicherlich ein zusätzlicher Beweis für den endgültigen Verfall des Westens. Dennoch erwiesen sich beinahe alle seine Prämissen bekanntlich als falsch. Der ursprüngliche Plan, die Ukraine durch eine Art „Blitzkrieg“ zu unterwerfen, scheiterte aufgrund des heldenhaften Widerstandes der Ukrainer auf der ganzen Linie. Die Ukraine wurde auch vom Westen, anders als dies mit der Tschechoslowakei im Jahre 1938 der Fall gewesen war, nicht im Stich gelassen. Und der von Dugin als „seniler Joe“ verspottete Joe Biden entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unumstrittenen Führer der freien Welt.

Aber auch die autokratischen Gegner der „offenen Gesellschaften“ erlebten nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine einen immer stärkeren Konsolidierungsprozess. Es entstand nun eine Allianz, die das 1993 von Samuel Huntington entwickelte Modell vom bevorstehenden „Kampf der Kulturen“ als dem zentralen Konflikt der Epoche, in Frage stellte. Denn das, was die Putinsche, die chinesische bzw. nordkoreanische oder die iranische Diktatur verband, war nicht ihre kulturelle Nähe, sondern ihre vehemente Ablehnung der freiheitlichen Bestrebungen in ihren jeweiligen Machtbereichen und weit darüber hinaus. Stehen also die „offenen Gesellschaften“ erneut mit dem Rücken zur Wand, wie dies in den 1930er Jahren der Fall gewesen war? Gewisse Ähnlichkeiten sind durchaus vorhanden, aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Konstellationen sind augenfällig. Insbesondere handelt es sich hier um den Faktor „USA“.

Die Rolle der USA in den europäischen Nachkriegsordnungen

Als Achillesferse der 1919 entstandenen europäischen Nachkriegsordnung lässt sich die Tatsache bezeichnen, dass die Vereinigten Staaten – die damals bereits mächtigste Demokratie der Welt – sich weigerten, diese Ordnung zu garantieren. Dies ungeachtet der Tatsache, dass das Versailler System im Wesentlichen auf den Ideen des damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson basierte, so auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und auf den demokratischen Prinzipien. Die USA traten dem Völkerbund nicht bei, und der amerikanische Senat weigerte sich, den Versailler Vertrag zu ratifizieren.

Nach der Bezwingung des Dritten Reiches durch die Antihitlerkoalition bestand in den USA durchaus die Tendenz, sich aus den europäischen Entwicklungen, ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, zurückzuziehen. Dennoch besiegelte die im März 1947 verkündete Truman-Doktrin, die den vom Totalitarismus bedrohten Staaten amerikanische Hilfe versprach, die Präsenz der USA auf dem europäischen Kontinent.

Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ im Jahre 1989 schien der amerikanische Schutzschild nicht mehr erforderlich zu sein, um europäische Sicherheitsstrukturen zu stabilisieren. Der 1991 ausgebrochene Krieg in Jugoslawien zeigte indes, wie stark die Sicherheitsstruktur des Kontinents von der Aufrechterhaltung der transatlantischen Beziehungen abhing. Umso offensichtlicher wurde dies nach der Putinschen Krim-Annexion bzw. nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022.

Die Terrorakte der Hamas als neue „Zeitenwende“?

Durch die entsetzlichen Terrorakte der Hamas vom 7. Oktober 2023, denen etwa 1400 Israelis zum Opfer gefallen waren, rückte der Nahostkonflikt erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg verschwand vorübergehend aus den Schlagzeilen der westlichen Medien, was durchaus den Interessen Putins zu entsprechen schien. Ähnliches lässt sich auch über die tiefe Spaltung der Weltöffentlichkeit sagen, wenn es um ihre Einstellung zu Israel geht. Bereits im Jahre 2009 wies der amerikanische Nahostexperte Walter Laqueur darauf hin, dass Israel von den Vereinten Nationen „häufiger als alle anderen Staaten der Welt zusammengenommen…verurteilt wurde“. Also häufiger als das Pol Pot-Regime in Kambodscha mit seinen zwei Millionen Toten, häufiger als das maoistische Regime mit seinen Millionen von Toten und viele diktatorische Regime mehr. Laqueur schreibt Folgendes dazu:

Viele im Westen sahen den Staat Israel als Störenfried: Wenn es ihn nicht gäbe, dann wäre die Welt weder von Islamismus noch von Terrorismus bedroht…Osama bin Laden wäre noch im Handel und Baugeschäft tätig, muslimische Einwanderer wären integrationswillig.

Zwar unterzieht Laqueur das politische Vorgehen der israelischen Regierungen durchaus einer scharfen Kritik. Dies betrifft vor allem die israelische Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten nach 1967. Dennoch stellt für ihn die Tatsache, dass die Empörung der Medien und der internationalen Organisationen sich in erster Linie auf Israel konzentriert, und dass unzählige Diktaturen und Unrechtsregime der übrigen Welt viel seltener als Israel an den Pranger gestellt werden, ein Rätsel dar.

Diese Tendenz setzte sich auch nach den Terrorakten vom 7. Oktober 2023, nicht zuletzt in den Medien linker Prägung, fort. Meredith Haaf schreibt dazu in der SZ vom 13. 10. 2023:

Der Staat Israel wird … auf Basis verdrehter post-kolonialer Diskurse und im Namen der Freiheit praktisch zum bösesten Staat der Welt erklärt. Und seine Bürgerinnen und Bürger werden damit unterschiedslos zu Repräsentanten des Bösen.

Viele israelische Friedensaktivisten und Verfechter einer Zweistaatenlösung fühlen sich von manchen „linken“ Grupperungen, mit denen sie früher sympathisierten, „im Stich gelassen“. Zu ihnen zählt auch die französisch-israelische Soziologin, Eva Illouz. Zwar ist sie durchaus empfänglich für das Leid der Palästinenser. Dennoch hält sie es für unbegreiflich, dass z. B. in einem israelkritischen „offenen Brief“ linker Intellektueller vom 19. Oktober 2023 „der Tod israelischer Zivilisten keine einzige Erwähnung wert (war)“ (SZ vom 28./29.10.2023).

Biden oder Trump?

Die Hoffnung Putins, dass die USA und ihre Verbündeten durch ihr verstärktes Engagement im Nahen Osten die Ukraine vernachlässigen würden, hat sich, zumindest in Bezug auf Joe Biden, nicht erfüllt. In seiner Fernsehansprache vom 19. Oktober hob Biden hervor, warum es im nationalen Interesse der Amerikaner sei, sowohl Israel als auch die Ukraine zu unterstützen:

Wenn Terroristen und Diktatoren nicht gestoppt würden, stiegen die Kosten und Bedrohungen für Amerika nur an. Es sei die amerikanische Führung, welche die Welt zusammenhalte (FAZ vom 21.10.2023).

Sollte aber Donald Trump mit seinem „America-First“-Slogan die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gewinnen, würden die USA erneut, ähnlich wie in den Jahren 2017–20, als weltpolitischer Ordnungsfaktor im Wesentlichen ausfallen. Für die oben erwähnte autokratische Allianz wäre dies eine einmalige Chance, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Allerdings ist diese Allianz alles andere als stabil. Vor allem betrifft dies das russisch-chinesische Bündnis. So haben manche imperial gesinnte russische Gruppierungen durchaus Probleme damit, dass Putin ihr Land, das sich nun angeblich „von den Knien erhoben habe“, praktisch in einen Vasallen Pekings verwandelte. Vor einer solchen Entwicklung warnte bereits am 16. Oktober 2022 der Moskauer Politologe Sergej Karaganow, der zu den radikalsten Kritikern des Westens in der russischen Politologenzunft zählt. Er hielt zwar ein russisch-chinesisches Bündnis für die einzig realistische Option die Moskau noch verblieb. Dennoch hatte er Angst vor der Rückkehr Chinas zu einer Politik, die es im Mittelalter getrieben hatte, als es dazu neigte „seine Nachbarn in Vasallen zu verwandeln“. Diese Warnungen haben sich nach der „Zeitenwende“ vom 24. Februar 2022 im Wesentlichen erfüllt.

PS. Am 1. November sprach sich Joe Biden für eine „humanitäre Pause“ im Nahostkrieg aus. Welche Folgen diese Forderung haben wird, ist noch offen.

Schreibe einen Kommentar