Christen leben im Jahr 2019 nach Christus. Der Islam schreibt das Jahr 1398. Das Judentum begeht gar seinen 5780. Zyklus. Echte Tool-Fans hingegen kennen lediglich eine Zeitrechnung: Die Welt vor und nach „Ænima“, ihrem am 7. September 1996 veröffentlichten Meilenstein. In 30 Jahren Bandgeschichte erschienen lediglich vier höchst unterschiedliche, allesamt herausragende Alben und machten sie zu den dunkelsten Helden des modernen Progressive Rock/Alternative Metal. Nun erscheint gut 13 Jahre nach ihrem letzten Werk das brandneue „Fear Inoculum“. Einmal mehr zeigen sie sich hier als Virtuosen der Verstörung.

Selten erwies sich der Begriff Kultband in allen positiven wie negativen Facetten als so treffend wie bei diesem Quartett. Normal ist hier nichts. An ihrer Spitze steht ein Charismatiker mit dem nobel klingenden Namen Maynard James Keenan. Neben Tool, der ebenso großartigen Allstar-Band A Perfect Circle oder dem Solo-Projekt Puscifer agiert er als Produzent und Schauspieler. Mit großer Leidenschaft widmet sich der ausgewiesene Weinexperte ebenso als Winzer, dessen edle Tropfen längst international hohe Anerkennung erfuhren.

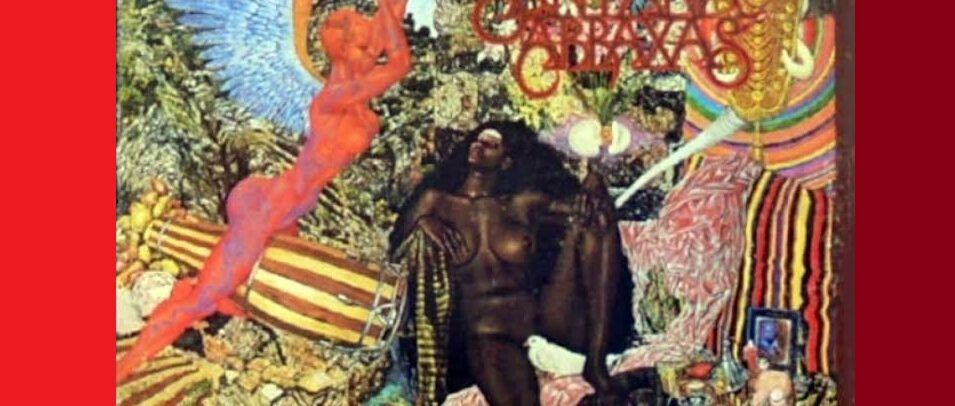

Seine Mitstreiter bringen ähnlich viele Talente mit. Gitarrist Adam Jones etwa arbeitete in Hollywood als Maskenbildner für namhafte Streifen wie „Der mit dem Wolf tanzt“, „Jurassic Park“, „Batman Returns“ oder „Terminator II“. Er schuf Tools berühmte Stop-Motion-Videoclips, die MTV-Geschichte schrieben. Drummer Danny Carey ist in Philosophie und Okkultismus bewandert. Er verwendet Trommeltechniken, die auf geometrischen Figuren wie dem Hexagramm beruhen. Sein Spiel klingt individuell und vermittelt einen für Drums ungewöhnlich fließenden Eindruck. Bassist Justin Chancellor betrieb langjährig einen Musik- und Buchladen, der spezielle Literatur vom Klassiker bis zum Comic anbot.

Als Meister fortgeschrittener Selbstinszenierung erbauten sie um Tool einen teils absurden Mikrokosmos aus Symbolen, Geschichten und (Schein)Fakten. Die Öffentlichkeit darf spekulieren, wo der womöglich wahre Kern endet und reiner, schwarzhumoresker Spaß am Spiel mit Erwartungshaltungen und unkritischer Übernahme von Fanbase und Medien beginnt. Hierfür zahlen sie einen nicht geringen Preis. Bis hin zu Morddrohungen reicht die Palette fanatischer Reaktionen jener, die mit der jeweiligen musikalischen Neuausrichtung Tools nicht konform gehen. Tool haben dazu eine klare Meinung: „Würden wir die ganze Zeit vor unseren Fans auf den Knien herum rutschen, würden wir nicht die Musik machen, die wir machen. Unser Sound entsteht dann, wenn wir vier zusammen in einem Raum sind. Es hat etwas Heiliges, und es wäre töricht, davon abzurücken, und auf außenstehende Stimmen zu hören.“

Nicht ganz so klar scheint die Sachlage in Bezug auf 2018 erhobene Anwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Keenan. Jenseits bloßer sozialmedial veröffentlichter Behauptungen konnte sich der Tatvorwurf juristisch bislang allerdings nicht erhärten. Mitten Hinein in dieses Wespennest zahlloser Facetten und Mysterien sticht nun „Fear Inoculum“. Hat so ein Album überhaupt die Chance, über zehn Jahre aufgebauten Erwartungshaltungen gerecht zu werden? Degradieren Tool hiermit nicht automatisch die eigene Legende einer überdimensionalen Erscheinung zum gestutzten Normalfaktor? Die Antwort geben sie auf dem Platz bzw. im Studio. Diese gut 80 Minuten Ekstase reiht sich nahtlos in die Galerie ihrer vorherigen Platten ein.

Schon das Titelstück spielt geschickt einen typisch doppelten Boden aus. Wird man hier gegen die Angst geimpft oder gar von ihr? Dämonischer Abgrund oder Eulenspiegelei, die die derzeit weltweit verbreitete German Angst reflektiert? Dabei gelingt es ihnen mittels weniger Zeilen die alles zersetzende Kraft der Kreatur Angst zu demaskieren. „Fürchte das Licht, fürchte den Atem, fürchte alle anderen in Ewigkeit.“ Der Song entfesselt von der ersten Sekunde an immense hypnotische Energie. Diese besondere Stärke Tools lebt vom Spiel der Gegensätze. Verhaltenheit trifft Bersten. Feinheit trifft Roheit. Anmut trifft Grimasse.

Es klingt als träfen buddhistische Gebetsmusik, indische Tempelklänge und Satansmesse einander zum audiophilen Geschlechtsakt. Besonders die perkussiven Elemente samt celloartigem Mantra ziehen augenblicklich in ihren Bann. Peu a peu steigern Tool die Dynamik bis nach gut zwei Minuten Keenans Stimme einsetzt. Wie bereits im letzten Jahr auf dem ebenfalls superben A Pefect Circle-Album „Meet The Elephant“ präsentiert er sich als sterbender Schwan. Man vernimmt eine Gestalt, deren Ausdruck mit den Irrwegen der Menschheit ebenso hadert wie mit den Schluchten der Psyche. Dazu schmirgelt sich Jones Gitarre elegant ins Geschehen, um im Verlauf langsam aber sicher das Ruder bis hin zum finalen Stakkato zu übernehmen.

Überzeugender kann eine Eröffnung kaum geraten. Das Schöne: Nach dieser zehnminütigen Ouvertüre hat man noch sechs weitere Stücke derselben Güteklasse vor sich. Alles quält sich, alles schält sich aus Pein wie Furcht heraus und gebiert intensive Rockmusik des Prädikats Weltklasse. Bei „Pneuma“ etwa lohnt es, ein gesteigertes Augenmerk auf den sich rhythmisch ergänzenden Dialog zwischen Gitarre und Drums zu legen. Zusammen mit Keenans Phrasierung klingt es mitunter als haben die vier Ausnahmemusiker uralte Yes-Nummern geschnappt und deren Essenz hinab in einen schwarzmagischen Höllenschlund gesaugt.

„Invincible“ lockt ebenfalls mit einem Dialog von Gitarre mit Trommel, legt diesen zu Beginn jedoch minimalistischer an als „Pneuma“. Keenan gesellt sich mit lieblicher Intonation dazu, bevor alle zusammen das Gebräu zerfurchen und vernarben, ohne dabei die Eleganz des Grundtons preis zu geben. Im letzten Drittel mutiert Jones Sechssaiter dann zu einer büffelknochentrockenen Skelettversion auf Strawinsky gebürsteter Metallica-Gitarren.

Danach kann erst einmal nur Stille kommen. Diese erscheint konsequent im fast iritierend zärtlichen Klangmantel rauschenden Meeres. Der Hörer befindet sich nun inmitten von „Descending“, das seinen strömenden H2O-Charakter auch mit den Werkzeugen des Rock beibehält. Wie Sätze eines größeren sinfonischen Zusammenhangs oder Suiten als unterschiedliche Song-Geschwister stoßen die geschlossenen Lieder aneinander und weisen bei aller Getrenntheit doch eine vage Verbindung musikalischer Genetik auf. Die Texte pendeln leichtfüßig zwischen deutlichen und kryptischen Bildern, mal Prosa, dann wieder Poesie. Allein zur Interpretation dieser Worte könnte man eine Doktorarbeit verfassen.

In konsequenter Ästhetik gleitet das Ohr vom maritimen „Descending“ ins elegische „Culling Voices“. Dessen verführerisch sakrales Fundament steht thematisch hier allerdings nicht etwa für spirituelle Harmonie, sondern in gewohnt keenanschem Sarkasmus für Geisteskrankheit. In der zweiten Hälfte kämpft sich derber Rock durch den Zustand und befreit den Protagonisten aus seiner Isolation. Sehr folgerichtig für Keenan, der organisierte Religion von Scientology bis zum TV-Priester verachtet.

Der „Chocolate Chip Trip“ verharrt hernach in krautrockig-avantgardistischer Skizzenhaftigkeit und geht eher als spielerischer Pausenfüller durch, denn als vollwertiger Track. Das Drumming gerät indes einmal mehr beeindruckend. Auf der Ziellinie lauert derweil bereits „7empest“. Glockenhafte Percussion führt zu Jones fetter Gitarre und leitet einen heftigen Sturm ein, der am ehesten an alte Tool-Zeiten der 90er erinnert. Der Song geht als zorniges Headbanger-Statement gut ab, greift auch die erwähnte Metallica/Strawinsky-Karte erneut stimmig auf. Sein Clou: Trotz aller Schroffheit reicht er in punkto atmosphärischer Ausstrahlung tatsächlich an die vorherigen Nummern heran. Vor allem Jones Solo in der Mitte sollte man sich genießerisch in der Ohrmuschel zergehen lassen. „Unser Sound entsteht dann, wenn wir vier zusammen in einem Raum sind. Es hat etwas Heiliges, Unser Songwriting-Prozess ist ziemlich intensiv: wir sind alle in einem Raum und jammen. Und ehe wir groß schalten können, sind wir meist mittendrin in einem Freak Out-Endlos-Jam, aus dem wir dann einzelne Teile, von denen wir glauben, dass sie gut kombinierbar sind, zusammen setzen. So entstehen Songs.“ Mit den Songs von „Fear Inoculum haben sie sich einmal mehr übertroffen.

+++

Lesen Sie auch: Am Hof des scharlachroten Königs

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Ihr Kommentar