Natürlich riet der katholische Filmdienst ab. Was auch sonst? Mit ihrem Horror machte ja die englische Film-Firma Hammer dem christlichen Grusel von Hölle und tausend Martern schwer Konkurrenz. Das konnte nicht geduldet werden – denn der filmische Horror war kathartisch, den katholischen sollte man sich wie einen Katarrh einfangen und nie wieder loswerden …

Als die britischen Hammer-Films Mitte der 50er, 20 Jahrzehnte nach ihrer Gründung, schlecht und recht vor sich hin dümpelten und händeringend nach neuen Stoffen und Erfolgen suchten, fiel ihrem Produzenten Michael Carreras auf, dass ein Genre seit dem II. Weltkrieg nahezu ausgestorben war: der Horror-Film.

Die frühen 30er

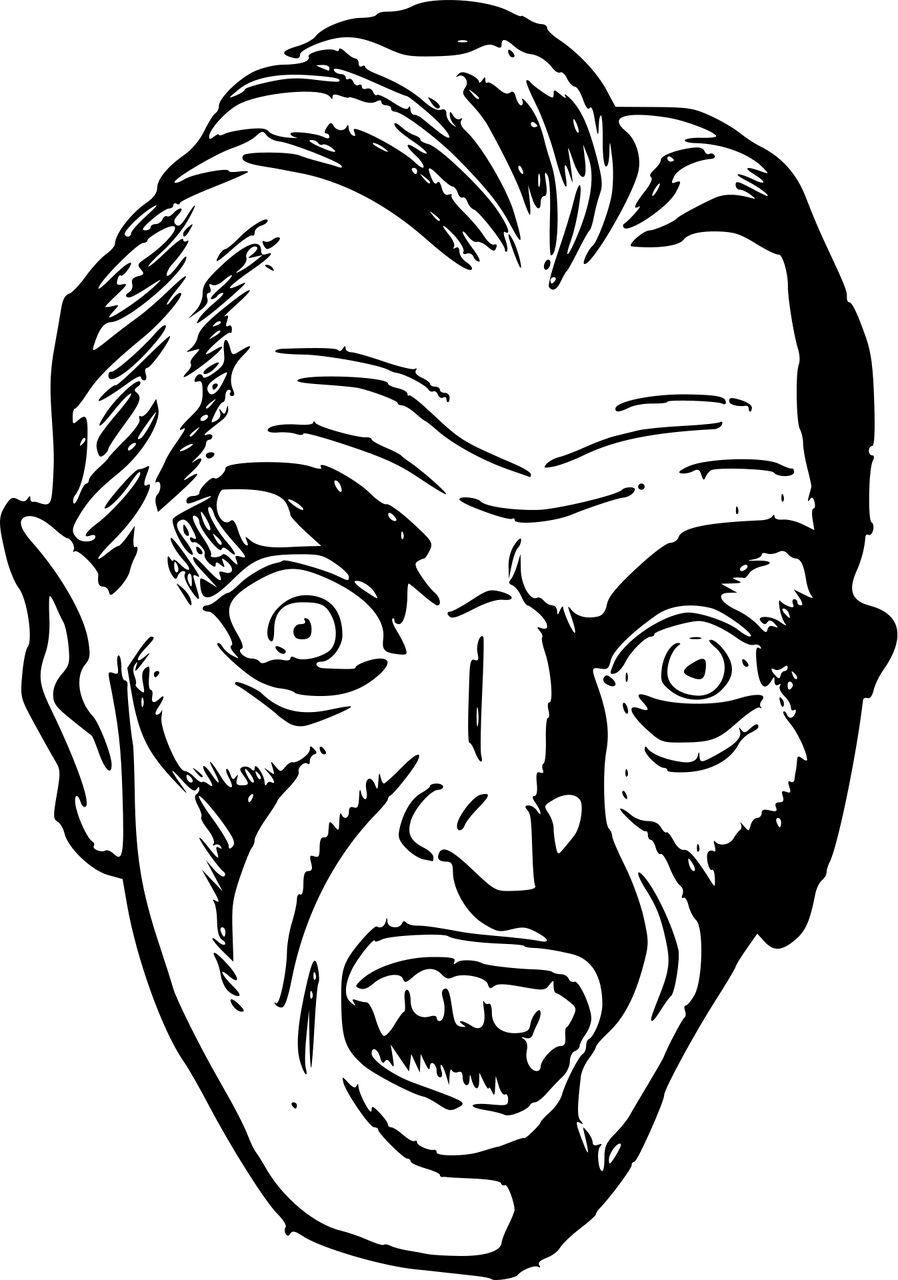

In den frühen Dreißigern hatte vor allem ein Studio in Hollywood, die von dem deutschen Einwanderer Karl Laemmele gegründete Universal-Film, unerhörte Erfolge gefeiert mit „Dracula“, „Frankenstein“, der „Mumie“ und dem Werwolf – und mit diesen Gestalten ein Ensemble von klassischen Figuren geschaffen, die den Zuschauern – sag ich doch „Schauer“- ebensolche der wohligen Angst und der gruseligsten Wollust über die Rücken jagten. Da man bei Universal aber nicht für Herzinfarkte oder Fehlgeburten verantwortlich sein wollte, setzte man vor die erste Frankenstein-Verfilmung sogar eine Warnung. Der freundliche Schauspieler Edward van Sloan (der im Film den Doktor Waldmann spielte) unkte mit Grabesstimme: „It may shock you!“, deutete an, man könne ja noch vor Beginn des Hauptfilmes das Theater verlassen und trollte sich schulterzuckend von der Leinwand, da die Kinobesucher in ihren Sessel kleben blieben: „Well, you have been warned!“

Und dann legten Regisseur James Whale und sein Hauptdarsteller Boris Karloff eine tour de force hin, die unwiederholbar war. Unter einer Maske aus Pappmaché, Drähten, Leinwand, Wachs und Leim machte Karloff aus einem aus Leichenteilen zusammengesetzten Halbwesen ein ganzes, fühlendes Geschöpf – und das ohne eine Zeile zu sprechen – einzig mit seinen schweren, traurigen Blicken aus dem Jenseits. So entstand eine Jahrhundert-Ikone mit Elektroden an grünen Gurgel – verglichen mit den anderen Ikonen der Schrecknis des vergangenen Saeculums, Hitler, Stalin, Mao und Pol Pot konnte ausgerechnet dieses Monster Sehnsucht und Menschlichkeit spüren lassen.

Reales Grauen

Der 2. Weltkrieg brachte das Horrorgeschäft zum Erliegen – zu real waren die Grauen der Schlachtfelder, der Lager und der Bombenteppiche. Niemand wollte sich von phantastischen Schrecknissen beunruhigen lassen, sofern er die wirklichen überstanden hatte.

Die alten schwarz-weißen Horrorfilme wanderten ab in die TV-Kinderstunde, eine Rummelplatzgeisterbahn für die Kleinen, aus der sich dann doch noch mal Geld schlagen ließ mit Fanzines, Comics, Bausätzen für das Frankensteinlabor und Gruselpüppchen. Püppchen, mit denen dann auch endlich die Jungen spielen durften, die ersten Barbies waren ihnen ja noch verwehrt. He-Man-Figuren kamen später. Auch ein Beleg für die brutale Bigotterie der USA – Horror und Gewalt waren immer besser gelitten als Erotik, die dann eben als Konterbande in diesen Filmen eingeschmuggelt wurde. Auch hier wie in der übrigen Populärkultur verschmolzen also Blut und Begehren: Sex et sanguine!

In Great Britain, dem Königreich der blutigen Shakespeareschen Intrigen und Schauerdramen, dessen Schriftstellern wir die großen Gestalten des gothischen Horrors zu verdanken haben – „Frankenstein“ und „Dracula“ – bemühte sich jetzt Hammer, aus dem ins Infantile abgerutschten Genre wieder ein erwachsenes zu machen. Die 25 Jahre zuvor nur angedeuteten erotischen Konflikte zwischen Tod und Begehren sollten nun so deutlich wie gerade möglich und in Farbe erzählt werden. Erst ab 18 also! Coming sensations, die die neu entstehende TV-Konkurrenz der sittsamen BBC nicht bieten konnte.

Attraktive Ungeheuer

Es sollten Busen wogen, culs de Paris geschwenkt werden und lüsterne, aber attraktive Ungeheuer ihr Unwesen treiben. Das Changieren zwischen den beiden großen Tabus bigotter Gesellschaften wollte man ausreizen, so weit es eben ging. Hammer vereinheitlichte deshalb die Zeiten und Orte in und an denen die klassischen Schauergeschichten eigentlich spielten – man verlegte sie schlicht in das viktorianische Zeitalter und obwohl die Städtchen so schöne transsylvanische Namen trugen wie „Clausenburg“ oder „Carlsbad“, befanden sich die Schauplätze ohne Zweifel im gemütlichen England zwischen Nebelschwaden und Plüsch-Mahagoni-Boudoirs. Das machte die Filme fast behaglich, wäre da nicht zum ersten Male die Farbe gewesen, die aus dem Blut, das nun nicht mehr bloß sparsam troff, eine sündhaft verführerische, wohlig-eklige Angelegenheit machte….andere Körperflüssigeiten konnte man ja gegen Ende der 50er beim besten Willen nicht zeigen. Blut ist eben doch ein ganz besonderer Saft. – Mit der Farbe der Hammerfilme gewann die beschwörende Formel „mein Fleisch und Blut“ verstörende Authentizität.

Bei den Prototypen für Hammers fast zwei Jahrzehnte währende Horror-Periode – „Frankenstein“ (1957) und „Dracula“ (1958) – führte Terence Fisher Regie, ein wackerer, kultivierter Handwerker, wenn auch nicht so homosexuell-genialisch wie James Whale, aber doch ein cineastischer Landedelmann der aus schmalen Budgets und engen Drehplänen immer wieder den Eindruck von Üppigkeit und Verschwendung herausholte – aufmerksame Zuschauer der ganzen Hammerpracht aber werden feststellen dass der Fundus, die Garderobe und die Szenerien immer wieder zum Einsatz kamen: die tiefen und schwarzen Wälder Transsylvaniens lagen im farnüberwucherten Black Park, einer dem Studio nahe gelegen Anlage, die Freitreppe von Schloss Dracula entdeckt man in mindestens vier weiteren Filmen, leicht umgebaut und des ollen Grafen Gruft ist ein paar Jahre und Filme später Teil des verwinkelten Altstädtchens in Sachsen, wo sich eine Gorgone herumtreibt – wie ja neuerdings auch wieder.

Leider stand Hammer für seinen ersten „Frankenstein“ kein so genialer Monsterdarsteller wie Boris Karloff zur Verfügung. Für den ersten farbigen „Frankenstein“ verpasste man diese Rolle einem Vertragsschauspieler, Christopher Lee, dessen darstellerisches Vermögen, wie er dann in seiner ganzen und langen Karriere bewies, keineswegs subtil war und sich eigentlich auf düsteres Stieren und einen dräuenden Gesichtsausdruck nebst Fangzahnfletschen beschränkte; aber eben dieses Beschränkte hat er wohl geschickt einzusetzen vermocht. Bei seinem ersten Horrorauftritt als das Monster war noch nicht einmal das nötig, denn sein Gesicht steckte unter einem Geschmier von Schminke und wurde dann in Großaufnahme so blutig zerschossen, dass es ihm (dem Monster, nicht Lee!) ein Auge ausriss… Damals vor 60 Jahren war das der Schlachthaushöhepunkt des Filmes, heute seufzt kein abgebrühter Zuschauer wegen so einer ophthalmologischen Petitesse. Sie wissen genau, wie man das macht: mit einem Kuhauge aus der Innereienabteilung.

Da sich Universal-Film in Hollywood das Monster-Makeup von Boris Karloff hatte rechtlich schützen lassen, wäre es Hammer zu teuer gekommen, die alte grandiose Maske zu verwenden. Auch war, wie gesagt, auf Christopher Lee in puncto darstellerischer Subtilität kein Verlass. Die Neuverfilmung mit dem Drehbuch von Jimmy Sangster lenkte den Blick von Monster auf den Schöpfer und war deshalb auch viel näher an Mary Shelleys Romanvorlage, entstanden 1816 in einem schaurigen Schreibwettbewerb mit Lord Byron und Percy Shelley während eines verregneten Sommers am Genfer See. Hammers Baron Frankenstein war kein leicht bekloppter mad scientist wie bei Universal, sondern wie im Roman, ein Mensch der Moderne, der forschen und entdecken will, selbst wenn für diese Entdeckungen ein hoher Preis zu zahlen ist.

Cushings Lächeln

Den Baron gab ein Schauspieler, der sich als das eigentliche Rückgrat fast der gesamten Hammerproduktion herausstellte, von 1957 bis zum Ende der Horrorserie, zu Beginn der 70er Jahre: Peter Cushing!

Kennt ihr nicht? Was sind denn das für Horror-Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht machen, Freddy Krüger bewundern, mit Knochensägen hantieren, in Hostels herumlungern, aber Peter Cushing nicht kennen. Jawoll meine Herrn und Damen, ich rühme ihn wie Béla Bálazs Asta Nielsen rühmte, die Duse des deutschen Stummfilms – nur geschlechtlich angepasst: „Senkt die Fahnen vor ihm, denn er ist…unvergleichlich und unerreicht!“

Damals in den 50ern hätte eigentlich Sir Laurence, also Olivier, Baron Frankenstein spielen müssen, das wäre angesichts des Sujets angebracht gewesen, doch der wäre sich zu fein dafür vorgekommen. Später, 1979, hat der Sir doch noch eine Paraderolle Cushings gespielt, den Professor van Helsing, in John Badhams samtweichen „Dracula“. Das war traurig-tragisch-tattergreisig, denn man denkt dabei immer wieder sehnsüchtig an Cushing zurück. Übrigens ist Frank Langella in diesem Film der erotische Dracula, den man fälschlicherweise immer Christopher Lee zuschrieb. Aber wir geraten in eine Afficionado-Sackgasse … Junger Mann, schlagen Sie an dieser Kreuzung nicht jenen Weg ein, es könnte „förchterlich“ werden …

So wie Asta Nielsen durch ihre Augen und ihren Gertenleib selbst dem kitschigsten und krudesten Unsinn Würde und Gestalt verlieh, so schenkte Cushing auch der abstrusesten Geschichte, dem blödsinnigsten Grusel, dem mißlungensten Filmtrick Glaubwürdigkeit durch seinen streng-sanft-bleu-türkisen, traurigen, manchmal umnebelten, zumeist aber scharfsinnigen Blick und seine asketische Gestalt. Und noch eines konnte dieser Darsteller, der bereits Mitte 40 war, als er zum ersten Male Viktor Frankenstein spielte – es gelang ihm gerade deshalb so gut eben weil er kein ganz junger Hupfer mehr war – er konnte: Lächeln!

All die großen Diven haben das nicht geschafft – so zu lächeln wie Peter Cushing: skrupellos vielschichtig, bösartig, verschlagen, geheimnis- und vertrauensvoll wie Mona Lisa. Ich liefere den schlagenden Beweis dafür:

Seht Euch eine bestimmte Szene aus dem ersten Frankensteinfilm der Hammer genau an – nur ein Bruchteil einer Sekunde – und der ganze Frankensteinmythos liegt in diesem Lächeln. Ein Lächeln, das so mitnimmt, dass es an ganz anderer Kultur-Stelle Gustav von Aschenbach eine verzückte Mahnung an den schönen Polenknaben Tadzio, diesem Lust- und Todesboten, entlockt: „Man darf nicht so lächeln!“

Oben im Dachboden seines verwinkelten Schlosses hat Viktor, der Siegreiche, sein Monster aus Leichenresten zum Leben erweckt und eingesperrt. Es ist nicht ganz so geworden, wie er es sich gedacht hatte – aber wie sich im Laufe der weiteren Frankensteinfilme zeigen wird, war es ja auch nur eine Fingerübung….es ist abgrundtief hässlich, hat keine Karloff-Seele und ist obendrein mordrünstig. Aber das Letztere kommt in den besten Familien vor und deshalb dem Baron probat, um eine Kaltmamsell zum Schweigen zu bringen, die seinen erotischen Hang zum Küchenpersonal befriedigt hat.

Pass the butter, please

Es ist aber auch ein Kreuz mit der Keuschheit in den viktorianischen Haushalten – Frankensteins Verlobte Elisabeth steht natürlich noch nicht für die Genitalnöte des Forschers zur Verfügung. Er darf von ihr in der Originalfassung des Filmes vor der Eheschließung am Breakfast-Table nichts anderes fordern als „Pass the Butter, Please“….und die will er auch nur auf seinen Toast streichen, nicht woanders anwenden. Very british!

Nun, angesichts der näher rückenden Heirat seiner Herrschaft, will sich das Dienstmädchen nicht mehr auf der und – sagen wir es prima noctis – als Adelsmatratze zufrieden geben. Sie möchte vom Souterrain ins Obergeschoss, dessen Holzgeländer der Baron schon für weitere Taten und Toten angesägt hat, aber das ist eine andere Geschichte, die Viktors Mentor Dr. Waldmann zu Fall bringen wird.

Wie wird man lästige Domestiken los? Man schickt sie ins Labor, wo natürlich das Monster lauert. Neugierig schnüffelt die Maid herum und weckt die Kreatur auf und deren Kreatürlichkeit. Aber da wohl die angenähten Teile nicht zu gebrauchen sind, schlägt Gier in Gewalt um. Was genau passiert zwischen Monster und Mädchen, das kriegen wir nicht gezeigt – aber das Gesicht des Barons, angespannt auf den Höhepunkt hinter der verschlossenen Labortür lauernd, bis ihn der letzte Lustschrei erlöst…eine Einstellung von wenigen Sekunden: Angst, Anspannung, kümmerliche Reste von Schuldgefühl und ein Hauch Erhabenheit im Gesicht…dann ein winziges, kaum wahrnehmbares Lächeln der messerscharfen Cushing-Lippen, eben jener schon gerühmte Bruchteil einer Sekunde: ein lüsterner petit mort und hinter der Tür die große ganze „la mort“ …

Alles in einem Lächeln, das in der Filmgeschichte seinesgleichen sucht …das hat auch der nahezu gottgleiche Peter Lorre nicht zustande gebracht. Und der ist, zugegeben, bis heute der Papst der Filmmörder!

Ja, meine Damen und Herren – solche Sächelchen sind es, mit denen Peter Cushing den Hammer-Schmonzetten die Strahlkraft verlieh. Doch dazu muss man gucken können… Horror und Subtilität gehen eben doch zusammen – aber sagen Sie das mal Tobe Hooper („Texas Chain Saw Massacre“) oder Eli Roth („Hostel“) mit ihrer Lust auf Innereien. Ich weiß, man soll sich nicht nur auf Filets kaprizieren, sondern alles vom Schlachtvieh verwerten …aber nicht die Öhrchen, keine knurpseligen Öhrchen!

Als dann Peter Cushing nur ein Jahr nach dem ersten, sein zweites Monster erschafft– in „Curse of Frankenstein“ (1958) – ist alles perfekt: selbst die Öhrchen sind es. Das zweite Geschöpf ist gelungen und athletisch-schön. Der Baron, den wir am Ende des ersten Abenteuers nach den Sittengesetzen seiner Zeit zur Strafe für seine Basteleien noch auf dem Schafott wähnten, hat die Guillotine überlebt – der nervige und ultramontane Pfarrer, der ihm in Teil eins noch die letzte Beichte abnahm, wurde kurzerhand unter die Klinge geschubst und Viktor blieb siegreich.

Blut rot

In „Curse …“ rinnt das Blut noch etwas röter, denn von Eastman- ist man zu Technicolor gewechselt – aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben: die Schauspieler rekrutieren sich aus der Stammgarde Hammers, Drehbuch und Musik stammen von redlichen Handwerkern der Dramaturgie und Komposition; selbst die Kulissen, wie bereits erwähnt, werden recycelt. Der Keller aus Schloss Dracula ist nun das Gewölbe von Frankensteins Ordination in einem Armenkrankenhaus. Durch dieses schöne Ersatzteillager wanken bedauernswerte Gestalten, denen der Baron als Chirurg gezwungen ist, das eine oder andere Körperteil zu amputieren …dafür hält er wunderbare Skalpelle in samtbezogenen Mahagonikästen bereit – Schmuckstücke jeden Antiquitätengeschäftes…

Ich will nicht zu viel verraten, das könnte die Nerven zerschneidende Spannung verderben – nur so viel: Natürlich geht wieder was schief. Das schöne Monster verliebt sich. Mit solchen Herzklabustern kann nun selbst ein Transplantationsexperte nicht rechnen – und außerdem entwickelt es leicht kannibalische Gelüste. Wie dem auch sei, am Ende stürzen sich die Patienten des Armenhospitals, die lieber arm dran sind als Arm ab zu haben, auf ihren Operateur und hauen ihn zu Klump. Wie gut, dass das nächste Geschöpf schon im Aquarium parat hängt und dass der Baron einen willigen Assistenten herangezogen hat. Hier wird’s nun Ereignis – Monster und Schöpfer werden eins. Am Ende begegnen wir dem Baron, der sich nun, irre geheimnisvoll, Dr. Frank nennt, in Whitechapel in London – und Peter Cushing, ganz Gentleman mit Nelke im Knopfloch, begrüßt als vollendeter Dandy, als Oscar Wilde der Chirurgie, seine neuen Patienten …und bestimmt auch Lieferanten.

Dieses charmante Happyend kann nur Cushing mit seinem unnachahmlich spöttischen Lächeln glaubhaft machen – Spott zwischen Erschrecken und Erleichterung, Erhabenheit und einer Spur theatralischer Lächerlichkeit. Aber immer bis in die Markknochen glaubhaft weil genial unterspielt.

Zwischen den beiden ersten Hammer-Frankensteinen kreierte Peter Cushing ohne Method-Acting-Pain, aber mit ein bisschen Masochismus, den ultimativen Professor van Helsing in der ebenfalls ersten farbigen „Dracula“-Verfilmung. Hier legt er noch um einige geniale Grade zu: an Wärme, Menschlichkeit und Akrobatik. Er spießt Christopher Lee als Grafen nämlich nicht auf, sondern vernichtet ihn mit einem gewaltigen Sprung an die monströs-staubigen Samtvorhänge, die das Tageslicht aus des Grafen Bibliothek raus halten. Die Stoffmassen fließen auf den Boden und geben den alten Sauger den Sonnenstrahlen preis. Der zerfällt zu Phoenixasche mit einem anständigen Trick – nicht im Computer gemacht, sondern von Hand und noch heute überzeugend – selbst die stieren Äugelein purzeln ihm dabei in den Schädel hinein. Kuhaugen vom Schlachthof vermutlich wieder…

In den kommenden 15 Jahren wechselte Cushing in rund einem Dutzend Filme naht- und bruchlos (wie sich das für einen Arzt gehört) von Frankenstein zum Professor van Helsing. Ob er nun als genialischer Gender-Operateur zur Abwechslung eine Frau kreiert, in Wien mit einer Gartenschere einem Opfer zur Kopflosigkeit verhilft oder gar ein ganzes Mädchenpensionat vor einem Vampir rettet, je mehr sich die Stories der Filme von der Originalvorlage entfernen und mitunter in Blödsinn abrutschen – Cushing hält durch: soigniert und standhaft. Und als Christopher Lee in den letzten Dracula-Filmen, die im modernen England spielen, überlebt wirkt (Vampir eben), zwar erigiert wie ein müder Penis im Paletot, aber lustlos durch die Versatz-Kulissen wandelt, gibt Peter Cushing alles an schauspielerischer Leidenschaft und Intelligenz. Darum kann man sich selbst so eine Bahnhofskino-Schauerlichkeit wie „Dracula jagt Minimädchen“ (1972) mit Gewinn anschauen.

In vielen anderen Hammerhorrorfilmen, die auf Plüsch und Kostüm klassischer Geschichten verzichteten, hat Cushing auch ganz und gar böse Charaktere und Mörder gespielt oder freundliche alte Herren, die Katzen liebten und Kinder. Nie aber war er sinistrer als in einem Vampirfilm, mit dem Hammer den Damenbusen den Vorrang gab vor Operationen und Fangzähnen: „Twins of Evil!“ – nichts ist doch langweiliger als die bloße Brust von Playboy-Pinups – denn das waren die beiden Zwillingsschwestern, Madeline und Mary Collinson gewesen und einzig ihre Oberweiten verdeckten schamlos ihr darstellerisches Unvermögen. Eine der Zwillinge bietet ihre blanke Brust dem Grafe Karnstein an, um sich von ihm zur gewesenen Jungfrau machen zu lassen und zur Neuvampirin. Aber das ist Nebensache wie das bis dahin nie in einem Mainstreamfilm gesehene Saugen an Vampirnippeln …lassen wir das, Herr Professor…lassen wir das…

Peter Cushing macht dem Trieb-Treiben der Teufels-Twins als Vampir- und Hexenjäger ein kopfloses Ende. Er spielt einen manischen Hexentöter. Hexen sind für ihn natürlich immer blondäugige und blauhaarige großbusige Mädchen, die allein im Wald hausen, Pilze sammeln und nicht die Männer heiraten wollen, die ihnen ihre Väter aufdrängen.

Scheiterhaufeneifer

Mit feurigem Scheiterhaufeneifer führt Cushing seine kleine Anhängerschar an als fanatischer Sektenführer, ganz in Schwarz wie Phalli in Trauer und mit Kniestrümpfen, die die strammen Waden zur Geltung bringen. Er hat ein trügerisch-spitziges Asketengesicht wie Tebartz van Elst, ist eloquent wie Pater Leppich und verschlagen, bösartig und rachsüchtig wie David Berger. (Hach, dass man in der Gegenwart doch immer wieder solche Charaktere findet, nicht nur in Transsylvanien). Und die perfiden Reste eines abgestürzten Lächelns, die hier auch wieder seine dolchscharfen Lippen umspielen, sind es, weshalb man „Twins of Evil“ heute noch mit großem Genuß ansehen kann.

Ach, es gäb es noch nostalgisch Vieles zu erzählen von Peter Cushing und den Hammerfilmen: zum Beispiel wie er als Professor van Helsing sich mit Todesverachtung einen Vampirbiss ausbrennt, indem er ein glühendes Eisen aus einer Schmiedeesse an seinen Hals drückt – ein Moment des heroischen Masochismus von dem ich zuvor sprach; er brennt sich so bestimmt auch die homoerotische Versuchung des pansexuellen Vampirs aus dem Leib.

Oder im selben Film, „Brides of Dracula“ die noble Martita Hunt, hakennasig wie eine britische Landedeldame, die Schockschwerenot von ihrem eigenen Sohn, der nicht Ödipus heißt, zum Vampir gebissen wird. Sie gemahnt 1962 schon an Margaret Thatcher und Theresa May. Neoliberale, bissige Plebsverächter.

Da ist der grandiose dramaturgische Trick in „The Two Faces of Dr. Jekyll“ aus dem verwandelten Arzt eben kein Monster zu machen, sondern einen attraktiven jungen Mann. Mit all den erotischen Implikationen, die das nach sich ziehen muss.

Da ist auch noch, „The Vampire-Circus“ (1972) mit Blutsaugern, Katzenmenschen, einem inzestuösen Vampirgeschwisterpaar und einem veritablen sodomitischen Orgasmus. In keinem anderen mir bekannten Vampirepos, sind die Kreuze und Pfähle größer und dildomonströser als in „Circus“. Erkennen auch Connoiseure erst bei wiederholten Sehen. Wer denkt denn schon bei Dracula an Dildos?

Und da ist der zweitschönste Vampirfilm aller Zeiten – der schönste ist und bleibt natürlich „Tanz der Vampire“ (1966) von Roman Polanski und der beste Hammerfilm, den Hammer nie gemacht hat: „Kiss of the Vampire“ – surreal als hätte Louis Feuillade die Regie verführt.

Ach, es gäbe noch so viele Trouvaillen, aber die müsst Ihr nun selbst entdecken, ihr lieben Dörfler, die ihr herausgekommen seid aus euren Häusern an die Lagerfeuer des Internets, um eurem Gruselgeschichtenerzähler zuzuhören …

Es gibt alle Hammerfilme auf DVD – und jetzt da der Winter naht mit seinen langen, langen Vollmondnächten – in Hammerfilmen gibt es nur Vollmonde – könnt ihr Euch daran „erbauen“ wie der wundervolle Graf Krolock im „Tanz der Vampire“ so schön sehnsüchtig sagt …die einzige Figur in einem Horrorfilm übrigens, von der ich nicht bedauere, dass Peter Cushing sie nicht gespielt hat.

Nun also auf Wiedersaugen …und solltet ihr Blut geleckt haben, dann lasst Euch ganz in Hammertrailermanier ankündigen:

Blood at Midnight

A Nightmare of Gore

Madness in Twilight

Fear in the Heart of Darkness

The Master of Horror who gave you Hammer´s “Dracula” and “Frankenstein” will introduce you to the Horror of Poe and Corman…

Creepier than Universal, more shocking than reality! A dream in a dream!

You have been warned…

+++

Lesen Sie auch: Tango tanzende Jünglinge

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Ihr Kommentar