Grafik: Timo Rödiger

„If you leave the hate alone tonight,

Music’s gonna get you home tonight.“

(„Mixin‘ The Colors“ 1993)

Irgendwo in Kalifornien 1970:

Orangerote Lichtbrocken fressen sich träge durch den heißen, rauchschwangeren Saal. Fremdartige Gitarren schneiden wie Rasierklingen und erblühen als psychedelische Glut of Sound. Die Gestalt auf der Bühne scheint mehr Raubtier als Mensch. Fast regungslos kauert er am Rand. Sein glühender Blickt fixiert und paralisiert jeden Besucher. Das Lächeln so gefährlich wie ein Reptil. Wie ein Blitz springt er urplötzlich auf, schleudert alle gebündelte Energie von sich. „And do you feel it, when you touch me? I’m a fire. It’s a fire….yeah alright!“

Der ungezähmte, agresssive, sehr erotische Auftritt bannt große Teile des Publikums, verstört dabei mindestens ebenso viele. Einer der Anwesenden jedoch, ein junger blasser Engländer – mit bereits schütterem Haar und in exzentrischer Garberobe – gerät in totale Verzückung. Der in Amerika noch weitgehend unbekannte Elton John absolviert gerade seine erste US-Tour und ist sich sicher, hier ein Genie des Rock getroffen zu haben. Unrecht hatte er nicht.

Ein knappes halbes Jahrhundert später kündigt Iggy Pop – mit fast 70 Jahren auf dem sehnig-trainierten Leib – seine womöglich letzte Studioplatte „Post Pop Depression“ an. Es ist ein wenig wie bei Woody Allen: Wird man zur gemeinsamen Arbeit geladen, gibt man beiden keinen Korb. Nach zu vielen Jahren eines Daseins als verkanntes Genie in teils bitterer Armut, fährt der ledrige Leguan seit zweieinhalb Dekaden mehr und mehr jenen Ruhm ein, den er als Pionier und Songwriter verdient. Besonders im Bereich harter Gitarrenmusik gibt es – abgesehen von den ersten beiden Platten der Velvet Underground – kaum einen so essentiell musikhistorischen Einfluss auf folgende Generationen, wie den frühen Iggy mit seinen Stooges. Passenderweise produziert John Cale (zusammen mit Lou Reed das Kernduo der Velvet Underground) bereits 1969 das seiner Zeit voraus eilende Debüt „The Stooges“.

Mittlerweile indes weiß man: die gesamte Entwicklung populärer Musik wäre ohne das Enfant Terrible aus Michigan eine ärmere. Punk wäre von Ramones über Sex Pistols bis zu Henry Rollins nicht entstanden. Egal ob sonnengeölter L.A.-Hardrock Marke Guns’N’Roses oder weltschmerzender Grunge a la Nirvana. Würde man alle unterschiedlichen Musiker und Stile von Weltrang auflisten, die Iggy Pop als entscheidende Inspiration erlebten, könnte man eine Liste erstellen, die bis zum Mond reicht.

Die neue Platte „Post Pop Depression“:

Einer dieser Jünger ist Joshe Homme (Queens Of The Stone Age, Kyuss, Eagles Of Death Metal), Pops gegenwärtig wichtigster Kollabo-Partner. Stoner-König Homme erweist sich als echter Segen. Sowohl als Produzent und Arrangeur als auch als Gitarrist strickt er den Stücken des Urgesteins einen perfekt sitzenden Maßanzug.

Schon der Titel des Albums verrät viel. „Post Pop Depression“ ist laut Homme genau jener miese Zustand tiefer Niedergeschlagenheit, die einen übermannt, nachdem man den Sympathen Iggy wochenlang hautnah um sich hatte und er wieder fort ist. Man kann den Josh gut verstehen. Einerseits kann kaum jemand so schön wie ein Rohrspatz schimpfen und in seinem Zorn Ehrfurcht gebieten. Andererseits gilt er unter der rauen Schale als sehr warmherzig, offen und echter Charmebolzen.

Der gute Draht dieses Traumduos wirkt sich hörbar beflügelnd auf die ausnahmslos starken Songs aus. Denn „Post Pop Depression“ ist nicht lediglich irgendein neues und zufällig 17. Soloalbum. Schon gar nicht ist es eines der weit verbreiteten bloßen Routinewerke saturierter Altstars. Nein, die Platte verkörpert weit mehr. Beide miteinander ringenden Herzen – das Zarte und das Harte – in seiner Brust fließen erstmals harmonisch und simultan ineinander. Fetter, staubtrockener Wüstenrock schrammelt sich mit leichter Tequila-Fahne vorbei an Schlangen und Kakteen direkt ins Ohr. Zum Kontrast weben sie zahllose sensible Elemente aus den Bereichen Singer/Songwriter, Folk, Ballade etc. ein. Selbstredend findet sich ebenso auf früheren Longplayer oft und gern derbes neben sanftem. Allerdings immer separat von Song zu Song. Diese neun Lieder hingegen führen alle nur scheinbaren Gegesätze ineinander. Geschmiedet und geformt vom Widerstreit zur ästhetischen Einheit. Sogar Leute, die allgemein eher wenig mit Rockmusik am Hut haben, können mit diesem Füllhorn melodischer Ideen vollkommen problemlos warm werden.

Besonders anschaulich gelingt dies in „American Valhalla“, „Sunday“ und dem Grande Finale „Paraguay“. In ersterem begleitet ein fernöstliches Vibraphon-Thema Iggys große Lamento-Geste, die weise mit der Endlichkeit des Daseins hadert. Der „Sunday“ überrascht mit orchestralem Walzer und gehauchten female Vocals. Am Ende jedoch führen bei Pop zwar nicht alle Wege nach Rom, wohl aber gen „Paraguay“. Aus Hommes Intro schält sich eine liebliche Melodie, die augenblicklich alle Aufmerksamkeit fordert. Urplötzlich kippt das Lied. Es schlingert wie ein Boot auf hoher See über ein massives Gitarrenriff in eine typisch ereifernde Iggy-Tirade, bei der genau jene ihr Fett abkriegen, die es verdienen. Was für ein Sturm!

Es macht großen Spaß zu entdecken, wie Pop sich alle Verletzbarkeit, Reflexion und Empfindsamkeit seiner balladesken Jazz/Chanson-LPs „Avenue B“ (1999), „Preliminaires“ (2009) oder „Apres“ schnappt und diese mit Hommes spröden Gitarrenattacken in einen gänzlich neuen Rahmen setzt. Als Sahnehäubchen gibt es kongeniale Britrock-Drums von Arctic Monkey Matt Helders und den knorke Bass Dean Fertitas (QuotSA).

In „German Days“ läst Pop seine Zeit in Berlin mit David Bowie und sein Deutschlandbild allgemein Revue passieren. Sicherlich auch das erste Mal, dass jemand „Schnellimbiss and Pope Benedict“ im selben Satz bringt. „Berlin & Christ, champagne on ice“? Na dann wohl bekomms! Der herrlich dekadente weimarian Chorus zum krassen Gitarrenbreak ist ein musikalischer Coup.

So reiht sich Hymne an Hymne. Mein besonderer Liebling ist gleichwohl das eher unspektakuläre „Chocolate Drops“. „There’s nothing in the stars, if you fail to move. There’s nothing in the dark. It’s just some old ecxuse.“ Sehr entspannte, dabei durchgehend zum gemeinsamen Tanz animierende Eleganz treffen auf Mut machende Survivor-Worte des alten Kämpfers, der schon alles sah, alles überlebte und sich seinen amerikanischen Traum ganz und gar ohne kaltmetallisches Haifischgrinsen eroberte.

Zuguterletzt ist „Post Pop Depression“ auch ein Lehrstück in Sachen „kreativ gereift ist nicht dasselbe, wie routiniert gealtert“. Nachdenklichkeit und Aufbegehren ergeben zu gleichen Teilen ein echtes Meisterwerk populärer Musik. Sollte es tatsächlich Jim Osterbergs Abschied vom Showbiz bedeuten, wäre es ein würdiger Schlusspunkt.

Ebenso gut eignet sich die Platte auch als Ausgangspunkt, von dem aus man unterhaltende Entdeckungsreise in den Backkatalog Iggy Pops starten kann.

Das Werk des Iggy Pop:

Zu oft verengt sich der öffentliche Blick auf seine Rolle als „Godfather of Punk“ etc. Ein großes Missverständnis und sträfliches Versäumnis. Die stilistische Bandbreite ist enorm und reicht tief in jene Gefilde die man gemeinhin als „seriöses Fach“ begreift. Am Ende findet jeder suchende seinen Lieblings-Iggy.

Der Lesezirkel-Iggy:

Bereits in den 70ern zeigt er Crooner-Qualitäten und entert Sinatras „One for My Baby“ mit einer ergreifenden Interpretation. Das Interpretieren großer Kunstwerke ist ohnehin ein souverän etabliertes Steckenpferd im Hause Osterberg. Er rezitiert Walt Whitman („Leafs Of Grass“ 2016), leiht Ryuichi Sakamoto 1987 für dessen Hitsingle „Risky“ sein Timbre, singt Chansons von Piaf, Gainsbourg oder Yves Montand, gibt mehrfach Cole Porter zum Besten („Apres“ 2012) und gönnt sich zur Abrundung ein traditionelles Weihnchtslied im Duett mit Kylie Minogue. Mit den Edeljazzern Medeski/Martin & Wood haut er 1999 ein relaxtes Album heraus („Avenue B“), dessen swingender Singer/Songwriter-Touch komplett entwaffnet. Zwischendurch legt er einen Historienschinken Edward Gibbons aufs moderne Amerika um („American Caesar“ 1993) und macht aus einem Houellebecq-Text einen knackigen Song („Preliminaires“, 2009).

Der innovative Rock-Rabauken-Iggy:

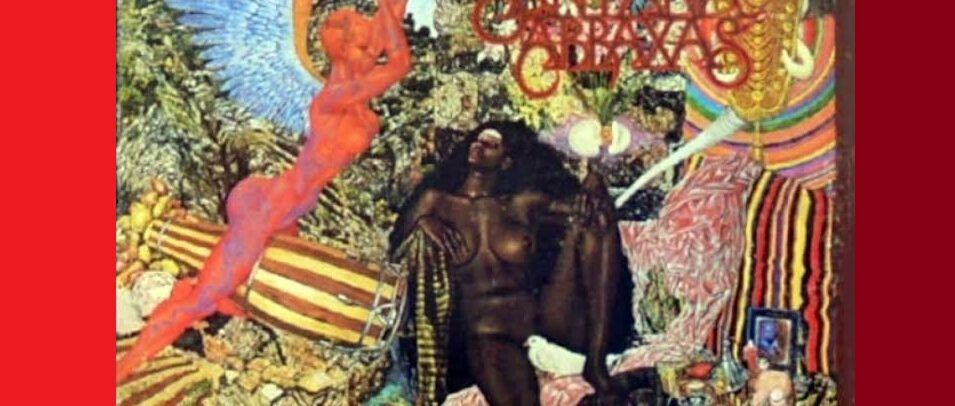

Alle drei ersten Stooges-Alben sind echte Pflichtexemplare in jedem Schrank. Das mittlere „Fun House“ von 1970 ist das radikalste ihrer Werke. Es ist das „Bitches Brew“ der Rockmusik. Lustvolles schreddern der Hörgewohneiten gefällig? Kein Problem! Einfach mal das Titelstück plus „L.A. Blues“ hintereinander hören und sich dabei vergegenwärtigen, dass die Lieder bald 50 werden. Der Rest ist…nun…kein Schweigen.

Der Berliner-Iggy:

Hauptstraße 155, Baby! Die WG-Zeit mit Bowie in Schöneberg fördert 1977 zwei Meilensteine zutage; „The Idiot“ und „Lust for Life“. Während große Teile der Musikwelt noch nicht die Pistols verdaut haben, nimmt das Duo Pop/Bowie in Teilen schon mal Postpunk und New Wave vorweg. Auf „The Idiot“ findet sich u.A. die Urfassung von „China Girl“. „Lust for Life“ erlebt 1996 seine Wiederauferstehung auf dem „Trainspotting“-Soundtrack und beschert Pop eine abermals junge Fangeneration. Als ewiger Überflieger zieht der Welthit „The Passenger“ weite Kreise.

Der romantische Balladen-Iggy:

Herr Osterberg zeigt sich von jeher als ein König smarter Liebeslieder. Die Kitschgrenze bleibt stets weit ausser Sichtweite. „Miss Argentina“, „Main Street Eyes“, „Our Love“, „Nazi Girl“ oder das anmutige „Livin‘ On The Edge Of The Night“ (letzteres aus dem Thriller „Black Rain“) sind nur ein paar seiner gut und gern zwei Dutzend Gefühlsbomben. Fügt man sie alle aneinander, ergibt sich ein unwiderstehlicher Soundtrack für nachtblaue Stunden.

Der Gentleman-Rocker:

Auf der Suche nach dem perfekten Rock- und Popsong wurde er besonders zwischen 1986 und 1993 oft fündig. „Blah Blah Blah“ (erneut von Bowie produziert) ist eine Blaupause perfekt melodischen Rocks. „Cry For Love“ und „High On You“ (letzteres vom 1988er Album „Instinct“) sind zwei der elegantesten Nummern des Jahrzehnts. „Isolation“ lockt mit bowiesken Backingvocals; „Shades“ mit totalem Seelenstrip. Und das stolze „Hideaway“ zeigt eindrucksvoll, dass Pathos auch ohne Peinlichkeit funktioniert. Mit dem farbengeilen „Mixin‘ The Colors“ gelingt ihm auf „American Caesar“ einmal mehr der perfekte Popsong zum mitpfeifen.

Der magische Psychedelic-Iggy:

Wenn Mr Pop die Lavalampe anknippst, wird es ausnahmslos intensiv. Hierzu drei legendäre Stooges-Momente:

„Dirt“ (1970) – kein Evergreen, sondern ein ewig lodernder Everred. Pures Dynamit in gebundener Form, jederzeit zum bersten bereit. Burner e basta!

„We Will Fall“ (1969) – schummrige Voodoomesse im Duett mit John Cales tranciger Viola. Mantrisch, praktisch, gut!

„Gimme Danger“ (1973) – egal ob in Bowies Mix oder Iggys roh gemasterter Version; in beiden Varianten ist es eine suggestive Orgie von einem Song.

Das schrägste Iggy-Album:

Selbst im schillernden Schaffen Pops stellt das 1982er „Zombie Birdhouse“ eine Merkwürdigkeit dar. Shanty-Fetzen, Urwaldpercussion samt Wellblech-Beat treffen auf krude, umnebelte Songskizzen. Die Produktion klingt als habe sie nicht teurer als 50 $ sein dürfen. Ihr Unterhaltungswert indes ist nicht ohne. Mit dem galoppierenden „Run Like a Villain“ gibt es sogar einen richtig guten Low-Fi-Track.

Coffee & Iggarettes:

Der Film-Iggy ist ähnlich unberechenbar wie sein musikalisches Alter Ego. Neben Kuriositäten wie einem Cameo im Paul Newman-Film „The Color Of Money“ sticht vor allem sein Mitwirken in Jim Jarmushs Kultmovie „Coffee & Cigarettes“ heraus. Im Gespann mit Tom Waits spielen beide mit der Episode „Somewhere In California“ alle restlichen Beteiligten so dermaßen an die Wand, dass sich späterhin fast jeder nur noch an diesen Teil des Streifens erinnert.

Dies sind nur ein paar grobe Bausteine, die als Anhaltspunkte vorerst genügen müssen. Alles weitere wird jeder für sich entdecken. Denn „we are dying in any story and living in any song.“

+++

Lesen Sie auch: Cities in dust

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Ihr Kommentar