Künstliche Intelligenz und Leben

Stellen wir uns eine Statue vor. Vielleicht aus Bronze, vielleicht aus Eisen. Was soll’s? Ein Kunstwerk, definitiv. Ob eines mit Anspruch oder ein unerträgliches Machwerk ist eine Frage der Ausführung und muss uns hier nicht weiter interessieren. Stellen wir uns vor, dieses Kunstwerk wird nun mit einfachen Mechanismen bewegt. Ein David, der winkt, eine Venus von Milo die uns zuzwinkert vielleicht. Man wird sich auch hier noch nicht darüber streiten wollen, dass es sich um Kunst handelt. Was wenn die Statue sich im Raum bewegen kann und einfache Aufgaben vollführt? Je nach Art der Präsentation dürfte das weiter unstrittig sein. Wenn sie mit hundert anderen am Fließband bei Opel Autos zusammenbaut? Wir werden unsicherer und sprechen wahrscheinlich von einem „Roboter“. Ästhetisch ansprechend kann der Roboter dabei natürlich noch immer sein.

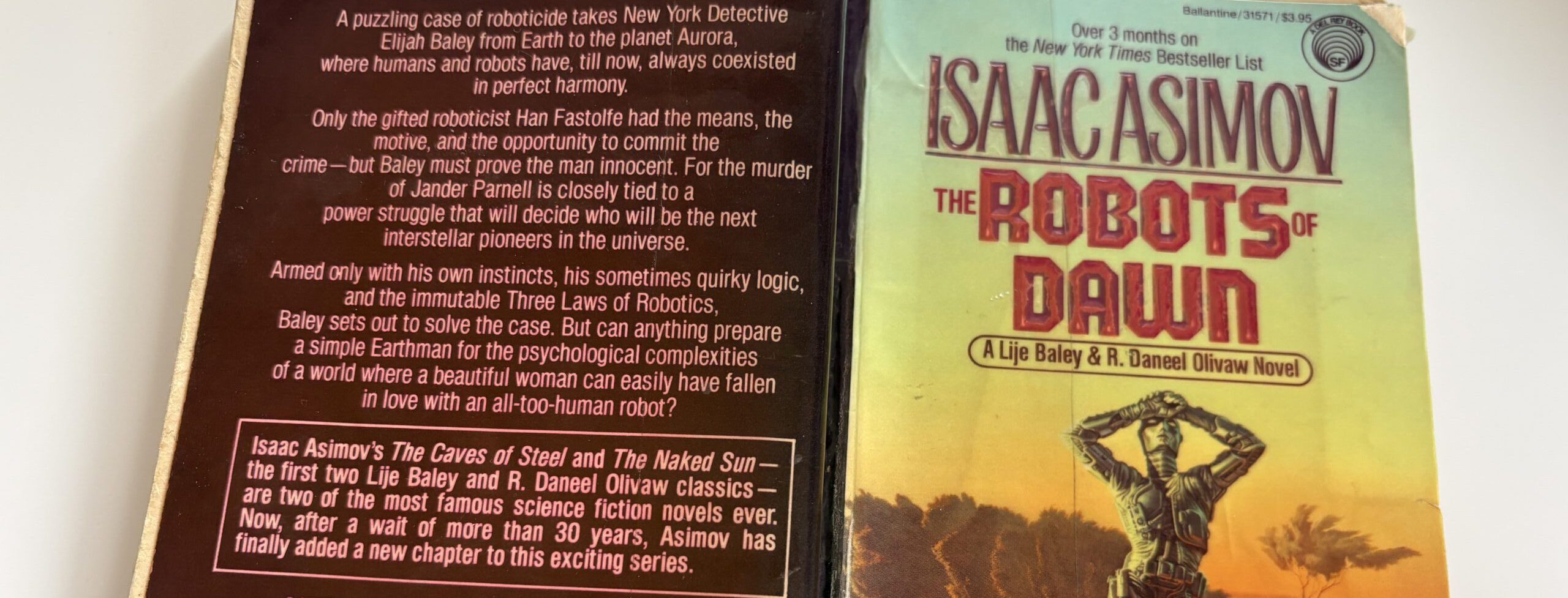

Zuletzt: Was wenn unsere Statue so autonom agiert das wir sie von einem Mitmenschen nicht mehr unterscheiden können? Hier stoßen wir auf spannende Felder moderner Debatten zu künstlicher Intelligenz und Robotik vor, und letztlich auf die Frage was Leben ausmacht. Einen realen C3PO oder Asimovs Sonny aber als Kunstwerk betrachten zu wollen fiele wohl kaum jemandem auch nur im Traume ein.

Kunst ist mehr als Ausdruck

All diese Vorüberlegungen, weil vor kurzem die von mir vor einem Jahr anlässlich des Deutschen Computerspielpreises 2015 angestoßene Debatte ob Computerspiele Kunst sein könnten, auf Facebook wieder hochgekocht ist. Zwei zentrale Argumente wurden vor allem gegen meine damals vertretenen Position in Stellung gebracht, die sich noch einmal mit Dan Hemmens folgendermaßen herunterbrechen lässt:

„Die Hintergrundmusik, die Synchronsprecher, die Geschichte und das Design unterstützen eine fundamentale Sache: das Gameplay. Am Ende geht es in Computerspielen, wie in allen Spielen, darum, dass der Spieler ein willkürliches Ziel erreicht, durch eine Kombination von Glück und Fertigkeit (…) Sogar die breitestmögliche Definition von Kunst enthält nicht solche Dinge wie Ressourcenmanagement, Reflextest und strategisches Denken. ,Spiel‘ und ,Kunst‘ sind orthogonale Konzepte: Es gibt nichts im Gameplay, das erlaubt Kunst, zu erfahren, und nichts in der Kunst, das einem Spiel gleichkäme.“

Das erste, neben Grafiken oder Musik sei „Selbst, was nur Spielen zueigen ist – das Gameplay … eine eigene Art der künstlerischen Ausdrucksweise“, ist, um mit Monthy Pythons zu sprechen, „just contradiction“. Es führt zwingend auf all die bekannten Definitionsprobleme, vor denen ich letztes Jahr warnte und die ernst nehmen sollte, wer das Reden über Kunst nicht überhaupt aufgeben möchte.

Denn: Wessen Ausdruck ist das Gameplay? Des Designers? Oder des Spielenden? Beider im Wechselspiel? Des Weiteren: Ausdruck wovon? Und ist das noch etwas anderes als wenn andernorts im Wechselspiel etwas ausgedrückt wird? Zwischen Verkehrsteilnehmern an einer Kreuzung zum Beispiel? Oder wenn Messi an Ronaldo vorbei geht? Eine Reduktion von Kunst auf Ausdruck ohne Formbegriff entgrenzt einmal mehr Kunst bis zur Nichtexistenz.

Das Ganze und die Summe seiner Teile

Die zweite Einwand ist deutlich interessanter, weil an philosophisch bedeutsamen Fragestellungen kratzend, und dabei nicht per se relativierend:

Computerspiele enthielten, in ihrer Handlung, in ihrer grafischen Darstellung, im Soundtrack unzweifelhaft künstlerische Elemente – wie es auch in dem umkämpften Artikel nicht nur zugegeben sondern sogar herausgestellt wurde. So weit, so gut.

Es sei nun nicht einsichtig wie dadurch, dass einem Gegenstand etwas hinzugefügt werde, dieser nicht einfach nur mehr als das vom ursprünglichen Begriff gefasste, sondern stattdessen diesem inkommensurabel geworden sein sollte.

Konkreter: Die Addition spielerischer Elemente zu künstlerischen sollte niemals dazu führen, dass es sich beim fertigen Produkt nicht mehr um Kunst handele.

Klingt überzeugend. Allerdings haben wir oben gesehen, dass das Gegenteil durchaus denkbar ist, und zwar in für unser Dasein zentralsten Fragen. Doch auch profaner gefasst stimmt es einfach nicht, dass durch Kombination entstandenes Neues immer auch in den Begriffen des zuvor Kombinierten zu begreifen ist. Ein mit Bildern verzierter Schrank, der beim Öffnen die Ode an die Freude abspielt bleibt dem Wesen nach Schrank, solange er als solcher benutzt wird und enthält Kunstwerke, ist aber keines. Soll er selbst zum Kunstwerk werden muss er seinem alltäglichen Gebrauch entrückt werden.

Noch eindrucksvoller vielleicht die Plastik einer Kanone. Fügt man hier eine funktionierende Lade- und Feuervorrichtung hinzu, handelt es sich nicht mehr um eine Plastik, sondern um – eine Kanone!

Ballsportarten sind auch kein Picknick!

Sicher, man kann Konzepte eines „Computerspiels“ erdenken, die sich so idealtypisch an Künstlerisches anschmiegen, dass der Kunstcharakter dominant wird. Ein begehbares 3-D-Modell der Sixtinischen Kapelle etwa wäre technisch zwar noch immer gut mit Quake vergleichbar, strukturelle aber wohl eher … nun ja… mit der Sixtinischen Kapelle.

Wo Spiele Wege beschreiten die sich abseits all dessen bewegen was man strukturell und kulturhistorisch guten Gewissens als „Spiel“ definieren kann, wo etwa sich mit jeder Entscheidung wandelnde Geschichten erzählt werden, in denen man nicht mehr feststecken, in der Mitte scheitern kann oder sonst wie spieltypisch belohnt oder bestraft wird, wird man Begrifflichkeit überdenken müssen und vielleicht ganz neue erarbeiten (als ein bedeutender Schritt auf dem Weg dorthin wird manchmal das auch deswegen nicht nur positiv aufgenommene Dear Esther genannt). Doch inwieweit berührt das noch die Frage ob Computer-Spiele Kunst sind? Auch Tennis, bei dem man das Netz und die Schläger wegdefiniert ist nur noch zwei Menschen auf einer Wiese. Baguette und guten Käse dazu, und Tennis ist Picknick! Den Satz „Ballsportarten sind Picknick“ darf man trotzdem guten Gewissens bestreiten.

Die meisten Computerspiele heute sind Spiele, und deshalb wird in der Debatte für gewöhnliche auch von Spielen gesprochen. Crysis, Max Payne, Skyrim, Outcast und Assassin’s Creed werden zitiert und nicht der (tatsächlich existente und technisch definitiv noch verbesserungswürdige) Rundgang durch die sixtinische Kapelle.

Aber: Assassin’s Creed ist Tennis!

Das gerade für den Writers Guild Award nominierte Assassin’s Creed Syndicate habe nun mal mit dem Herrn der Ringe mehr gemeinsam als mit Schach oder Tennis, so die Gegenposition. Das halte ich weiterhin für in einer Analyse, die auf mehr schaut als auf ein paar schillernde Elemente der Hintergrundstory, für nicht aufrecht zu erhalten. In Assassin’s Creed wie schon im Urcomputerspiel Pong ist es entscheidend, mittels Geschicklichkeit und vorausschauender Planung ein Ziel zu erreichen, an dem ich jederzeit scheitern kann. Im Schach fehlt der Geschicklichkeitsaspekt, strategisches und taktisches Planen bleiben auch hier zentral. Im Herrn der Ringe ist Scheitern nicht vorgesehen (es soll Leser geben, denen es trotzdem gelingt). Die oberflächliche erzählerische Gemeinsamkeit zum Herrn der Ringe lässt sich des Weiteren selbst beim Spiel der Könige noch herstellen: Was ist Schach auf der erzählerischen Ebene anderes als ein ewiges Epos um Krieg und Schlachten – ein sehr abstraktes eben?

Nein: Auch 2016 sind Computerspiele weiterhin keine Kunst. Und denkbare Computerwerke, die künstlerischen Charakter haben könnten, sind keine Spiele. Spielcharakter und Kunstcharakter sind Quasiantagonisten, ihre versuchte Verbindung kann faszinierende Produkte hervorbringen, aber wie der hinreichend intelligente Roboter keine Statue mehr ist, ist auch die Kunst-Spiel-Synthese, wenn das bisher nur behauptete denn irgendwann einmal ernsthaft gelingen sollte, aller Voraussicht nach nicht beides in einem.

Sondern etwas ganz anderes.

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

UJ

Mittlerweile fände ich es mal spannend zu erfahren, was für Sie heutzutage überhaupt noch Kunst ist ;).

Den Verweis auf Michelangelo & Co mag ich nicht so gerne stehen lassen. Ich glaube sogar, dass er Ihrem Anliegen eher zuwiderläuft, da in der Renaissance (und noch einige Zeit danach) Kunst auch und vor allem durch die Handwerksbrille betrachtet wurde,Stichwort: Kunstfertigkeit. Etwas handwerklich schlecht gemachtes konnte unmöglich Kunst sein.

Kennzeichen der großen Genies war es dann, die Regeln ihres Handwerks einerseits zu befolgen und sie andererseits derart aufs äußerste auszureizen, dass sich die Grenze das Mach- und Denkbaren verschob. Mit Michelangelo haben Sie schon ein prominentes Beispiel für die bildende Kunst genannt. Bach wäre eines für die Musik (ein modernes Beispiel wäre Belioz oder Cage), Milton vielleicht eines für die Literatur.

Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen heutzutage nach wie vor einen derart handwerklich geprägten Kunstbegriff haben. Falls Sie’s nicht glauben: Fahren Sie mal zur nächsten documenta und hören den Besuchern zu.

Bei der Computerspieldiskussion treffen dann zwei Welten aufeinander. Da sind zum Einen die professionellen Kunstkritiker, deren Kunstbegriff sich längst von der engen Bindung ans Handwerkliche gelöst hat. Sie treffen auf die Gamer- und Entwicklercommunity, für die handwerkliche Aspekte eine enorm wichtige Rolle spielen. Für sie wären Assasin’s Creed, Skyrim etc., aber auch Indie-Games Kunst, weil sie z.B. eine gute Spielidee haben, ein intuitives Interface liefern, die Grafikenginge optimal ausreizen, neue Gameplayelemente hinzufügen usw.

Für mich ist daher die spannende Frage, wer sich in der aktuellen Diskussion bewegt und seinen Kunstbegriff überdenkt. Die Kunstkritiker? Die Gamercommunity? Beide? Oder doch eher keiner?

Jedenfalls passt die Debatte hervorragend zu meinem Kunstbegriff.

Kunst= 1% Inspiration, 5 % Transpiration; der Rest ist Konversation. Oder umgekehrt: Wenn man nicht drüber spricht, kann es nicht Kunst sein.