Die reflexhafte Behauptung der Aussichtslosigkeit

Die Forderung nach einem Parteiverbotsverfahren gegen die AfD wird oft mit zwei schnellen Gegenargumenten quittiert: politisch gefährlich, juristisch chancenlos. Während über politische Risiken gestritten werden kann und muss, wirkt die Behauptung der juristischen Aussichtslosigkeit erstaunlich apodiktisch. Sie suggeriert, die Sache sei längst entschieden – obwohl noch kein Verfahren geführt, kein Beweis erhoben und kein Urteil gesprochen wurde.

Ein Parteiverbot ist kein politisches Manöver, sondern ein verfassungsrechtliches Instrument mit klar definierten Voraussetzungen. Wer seine Erfolglosigkeit vorab behauptet, überspringt genau jene Prüfung, die das Verfahren erst leisten soll.

Die wehrhafte Demokratie als Ausgangspunkt

Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetz bestimmt, dass Parteien verfassungswidrig sind, wenn sie „nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen“, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Über diese Frage entscheidet ausschließlich das Bundesverfassungsgericht.

Diese Konstruktion ist kein Zufall. Das Grundgesetz versteht sich als „wehrhafte Demokratie“. Die historische Erfahrung der Weimarer Republik – die sich von ihren Feinden mit legalen Mitteln aushöhlen ließ – führte zu einem Schutzmechanismus, der im Ernstfall greifen soll. Das Parteiverbot ist also nicht Ausdruck von Schwäche, sondern von normativer Selbstbehauptung.

Gerade weil dieses Instrument so weitreichend ist, sind die Hürden hoch. Aber hoch heißt nicht unüberwindbar.

Das NPD-Urteil: Strenge Maßstäbe, kein Tabu

Ein genauer Blick auf das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD zeigt, wie differenziert das Gericht argumentiert. 2017 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass die NPD verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Sie missachte die Menschenwürde, orientiere sich an einem ethnisch definierten Volksbegriff und strebe eine autoritäre Staatsordnung an. In dieser Hinsicht war das Urteil eindeutig.

Dennoch scheiterte der Antrag. Der Grund war nicht fehlende Verfassungsfeindlichkeit, sondern mangelnde „konkrete Potentialität“. Der Partei fehlte nach Auffassung des Gerichts die reale Möglichkeit, ihre Ziele politisch durchzusetzen. Sie war zu klein, zu isoliert, zu bedeutungslos.

Gerade dieser zweite Teil wird heute oft verkürzt wiedergegeben. Das Gericht hat kein generelles Verbotstabu formuliert. Es hat vielmehr klargestellt: Verfassungsfeindlichkeit allein genügt nicht – sie muss mit realer Wirkmacht zusammentreffen. Wo beides zusammenkommt, bleibt ein Verbot möglich.

Die Frage der „Potentialität“ neu gestellt

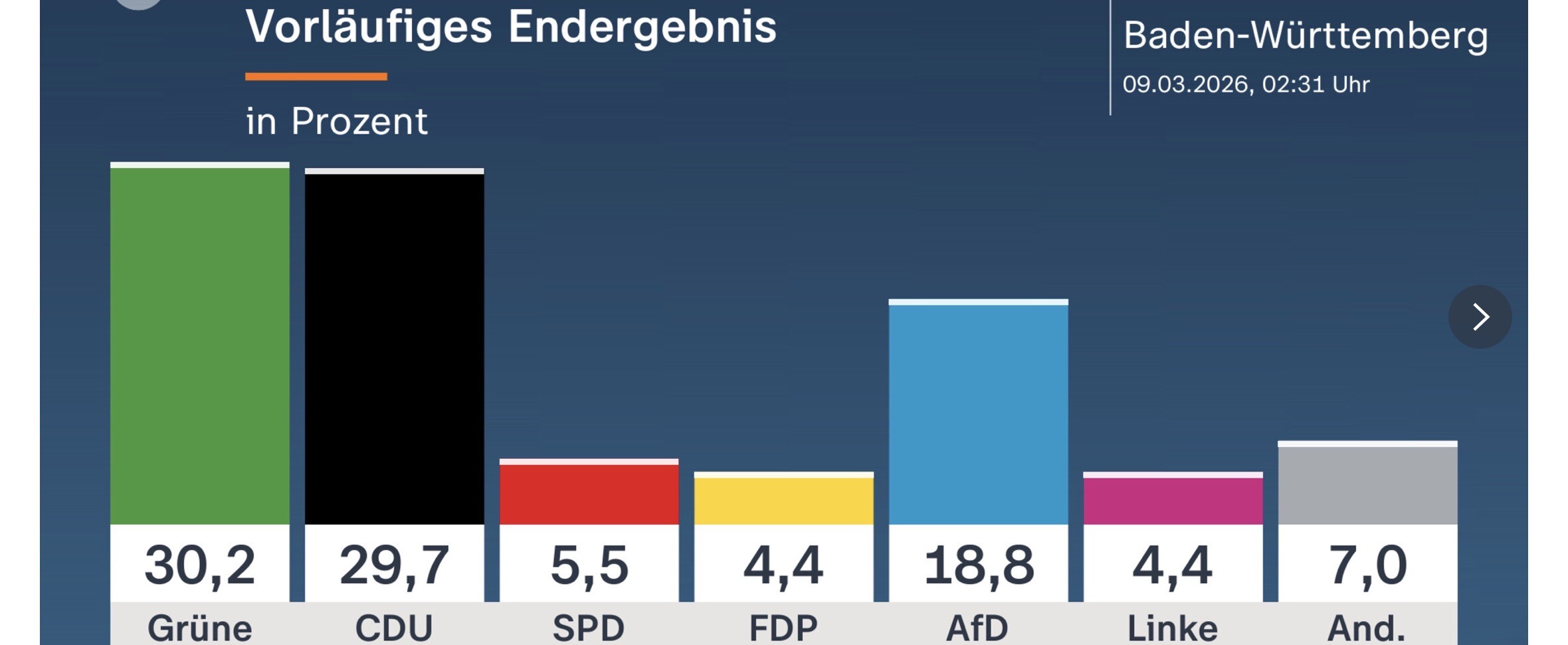

Hier liegt der entscheidende Unterschied zur aktuellen Debatte. Die Potentialitätsfrage stellt sich bei einer Partei mit parlamentarischer Präsenz in Bund und Ländern anders als bei einer Splitterpartei ohne nennenswerte Mandate. Politische Relevanz ersetzt keine verfassungsrechtliche Prüfung – aber sie verändert deren Kontext.

Wenn eine Partei dauerhaft zweistellige Wahlergebnisse erzielt, staatliche Parteienfinanzierung erhält und in Parlamenten über Rede- und Antragsrechte verfügt, ist sie strukturell anders aufgestellt als eine marginalisierte Gruppierung. Ob diese Stärke ausreicht, um von „konkreter Potentialität“ zu sprechen, ist eine Frage für das Gericht – aber sie ist jedenfalls ernsthaft prüfbar.

Die pauschale Behauptung, das NPD-Urteil mache jedes weitere Verfahren aussichtslos, verkennt diese Differenz.

Menschenwürde und demokratischer Kern

Das NPD-Urteil hat außerdem präzisiert, was zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört. Insbesondere die Menschenwürdegarantie, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip bilden ihren unantastbaren Kern. Politische Konzepte, die bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch aus der Gleichwertigkeit ausschließen oder demokratische Entscheidungsmechanismen delegitimieren, berühren diesen Kernbereich.

Entscheidend ist dabei das Gesamtbild: Programme, Strategiepapiere, Reden führender Funktionsträger, tatsächliches Verhalten in Parlamenten und außerhalb. Ein Verbotsverfahren ist kein Empörungsritual über einzelne Aussagen, sondern eine umfassende juristische Bewertung.

Gerade diese Systematik spricht gegen die These der Aussichtslosigkeit. Denn sie zeigt: Es geht nicht um Stimmungen, sondern um überprüfbare Kriterien.

Das Verfahren als rechtsstaatlicher Klärungsprozess

Ein Parteiverbotsverfahren wäre kein politischer Schnellschuss, sondern ein langwieriger, detailreicher Prozess. Beweise müssten gesichert, Zeugen gehört, Dokumente ausgewertet werden. Die betroffene Partei hätte umfassende Verteidigungsrechte. Öffentlichkeit und Transparenz wären gewährleistet.

Schon dieser Prozess hätte eine eigenständige Bedeutung. Er würde Maßstäbe klären, Argumente offenlegen, Grenzen definieren. Selbst wenn ein Verbot am Ende nicht ausgesprochen würde, könnte das Gericht zentrale verfassungsrechtliche Feststellungen treffen – so wie im Fall der NPD.

Ein Rechtsstaat verliert nicht an Stärke, wenn er prüft. Er verliert sie eher, wenn er aus Furcht vor möglichen Konsequenzen auf die Prüfung verzichtet.

Politisches Risiko versus rechtliche Pflicht

Häufig wird eingewandt, ein gescheitertes Verfahren würde die betroffene Partei stärken. Dieses Risiko ist real. Doch es ist kein juristisches Argument. Der Maßstab für einen Antrag kann nicht allein die politische Opportunität sein. Wenn hinreichende Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen, ist die Prüfung nicht Willkür, sondern Ausdruck verfassungsrechtlicher Verantwortung.

Demokratie bedeutet nicht, auf jedes rechtliche Instrument zu verzichten, nur weil es politisch heikel ist. Gerade schwierige Instrumente zeigen, wie ernst es einer Ordnung mit ihren eigenen Prinzipien ist.

Ultima Ratio – aber reale Option

Ein Parteiverbot bleibt Ultima Ratio. Es ersetzt keine politische Auseinandersetzung, keine Sozialpolitik, keine gesellschaftliche Debatte. Es ist kein pädagogisches Mittel, sondern ein rechtliches. Doch die Tatsache, dass es das letzte Mittel ist, macht es nicht fiktiv.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem NPD-Urteil einen klaren Prüfungsrahmen geschaffen: verfassungsfeindliche Zielsetzung plus konkrete Potentialität. Diese Kriterien sind anspruchsvoll, aber sie schließen ein Verfahren nicht aus. Sie strukturieren es.

Ob die Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind, kann nur ein gerichtliches Verfahren klären. Die Behauptung der Aussichtslosigkeit nimmt dieses Ergebnis vorweg – ohne die juristische Arbeit geleistet zu haben. Eine wehrhafte Demokratie sollte sich solche Vorfestlegungen nicht leisten.

Ein Parteiverbotsantrag ist daher kein politisches Luftschloss. Er ist ein im Grundgesetz vorgesehenes Instrument mit hohen, aber definierten Hürden. Wer ihn pauschal für sinnlos erklärt, argumentiert weniger juristisch als politisch. Und genau diese Vermischung sollte in einer verfassungsrechtlich sensiblen Debatte vermieden werden.

Hier geht es zur Gegenmeinung von Jörg Phil Friedrich

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Mighty Quinn

… moin, werter H.S., ‚gesichert rechtsextrem‘ ist eine ideologische Zuschreibung für Andersdenkende, hier konkret die Sicht einer weisungsgebundenen ‚BRD‘-Behörde. Es gibt kein ‚gesichert rechtsextrem‘; ‚rechts‘ ist kein bestimmter oder genormter Rechtsbegriff.

… für die Sozialisten, die gleicheren ‚orwellschen Schweinchen‘, ist der andere immer ‚rechts‘. Selbst die eigenen Genossen. Bis hin zum Brudermord … frei nach Orwell; darf zum Genossen ‚Schwein‘ gesagt werden? Nein! Muss zum ‚Schwein‘ Genosse gesagt werden? Ja! … in der Dystopie ist das ‚Schwein‘ Genosse. Daher!

… und wenn ‚Links sein‘ erst mal nach ‚der bessere Mensch sein‘ klingt, dann ist mein Hamster der Tiger von Eschnapur. Joseph Goebbels anno ’31; ‚… der Idee der NSDAP entsprechend sind wir die deutsche Linke. Nichts ist uns verhasster als der rechtsstehende nationale Besitzbürgerblock.‘

… ohne auf die Anwürfe gegenüber der AfD einzugehen, es gibt andere Parteien in der ‚BRD‘, bei denen – mit gleicher Akribie – ein Verbotsverfahren erfolgversprechender ist/wäre.

Aber nur zu; ‚unterbrich niemals deinen Feind, während er einen Fehler macht‘. (Napoleon)