Das Schwierige

Ich hatte mich auf eine lange Reise begeben. Mein Ziel war der Anfang, die Quelle des Stroms, von dem wir uns heute noch ernähren. Die Gegend, die ich erkunden wollte, deren Bewohner ich kennenlernen wollte, lag ganz im fremden Inneren unserer Welt, die Reise war zugleich eine Wanderung auf höchste Berge wie sie eine Erkundung tiefster Erdschichten war.

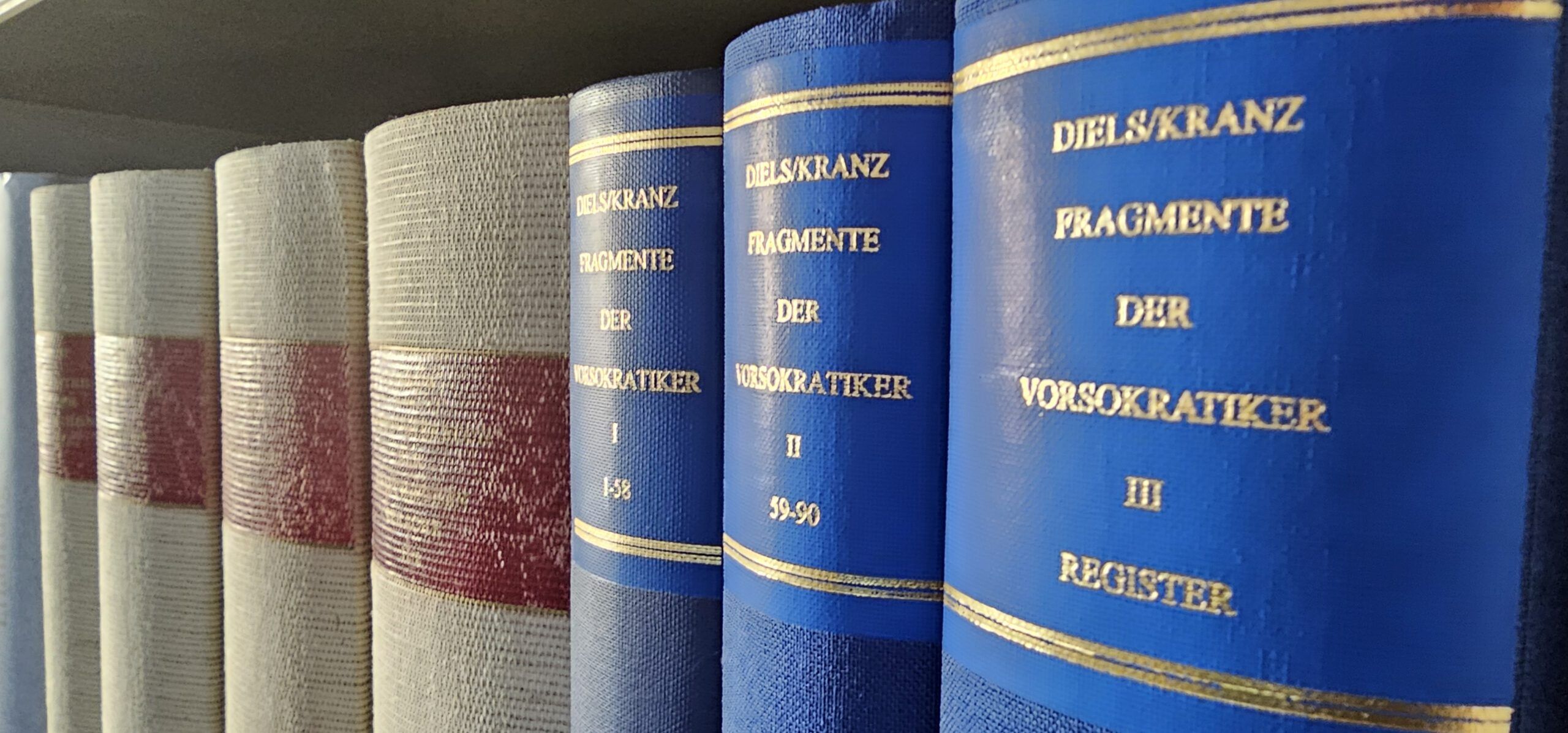

Die Leute, die ich treffen wollte, sprachen eine fremde Sprache, auch wenn mir viele Worte, die sie hatten, vertraut vorkamen, wusste ich doch, dass ich den Bedeutungen, die ich kannte, nicht trauen konnte. Zwar gab es viele freundliche Dolmetscher, aber ich hielt es für klug, mir ein paar dicke Wörterbücher einzupacken, mit deren Hilfe ich den Sinn dessen erkunden wollte, was mir die Weisesten der Leute dort, wie ich hoffte, anvertrauen würden.

Ohne Halt hatte ich mich fast bis ganz in den innersten und ältesten Bezirk dieses Landes begeben. In Milet traf ich einen einsilbigen, mürrischen Alten, den sie als einen der Weisesten bezeichneten. Er hieß Thales. Er schaute nicht auf, als ich sein Haus betrat und ihn ehrfurchtsvoll grüßte.

Was sollte ich ihn fragen? Was könnte die erste, wichtigste Frage sein, die ich auf meinem Weg als Antwort bräuchte. Diese Frage zu finden, schien mir das schwierigste überhaupt zu sein. Was mochte wohl für Thales das Schwierigste sein? Ohne noch länger weiterzugrübeln, fragte ich ihn genau das: Was ist für Dich, Thales, das Schwierigste?

Er schaute hoch, sah mich an und lächelte. Dann antwortete er:

Τὸ ἑαυτὸν γνῶναι.

To heauton gnonai.

Mein erster Versuch, diesen Satz zu verstehen, ergab „Das Sich-selbst-Erkennen“. Allerdings konnte ich das Verb γιγνώσκω (gignósko), zu dem γνῶναι gehörte, auch mit „kennen“ oder „kennenlernen“ übersetzen. Es geht also nicht um Erkenntnis im Sinne der Wissenschaften, für das es ja das Wort επιστήμη (epistéme) gab, das mit dem Verb ἐπίσταμαι (epistamai) zusammengehört, das erkennen, sich-auskennen, sich-auf-etwas-verstehen bedeutet.

Ich beschloss, die Bemerkung von Thales so zu verstehen, dass er es für das Schwierigste ansah, sich selbst zu verstehen, sich selbst kennenzulernen, mit sich selbst vertraut zu sein. Vielleicht in dem Sinne, dass es kaum möglich sei, nicht von sich selbst, seinen eigenen Wünschen und Handlungen überrascht zu sein? Meinte er, dass es schwierig sei, die eigenen Gründe für Hoffnungen oder Ängste zu durchschauen?

Aber wenn das so schwierig wäre, wenn es sogar das Schwierigste wäre, wie sollte man dann andere verstehen? Oder die Welt da draußen, mit den vielen unbekannten Dingen und Ereignissen, die alle miteinander zusammenhängen?

Der Alte schwieg. Na, das war ja ein gelungener Anfang meiner Reise. Vielleicht sollte ich doch irgendwo anders beginnen? Ich beschloss, ein bisschen in der Nähe zu bleiben, über die Antwort von Thales weiter nachzudenken und andere Weise in der Umgebung aufzusuchen.

Eine lakonische Aufforderung

In Sparta traf ich einen weisen Mann, der auch nicht viel gesprächiger war als Thales. Er hieß Chilon. Die Einsilbigkeit war in diesem Landstrich, der Lakonien genannt wurde, typisch. Die Leute lebten spartanisch und gaben lakonische Auskünfte.

Chilon war einer von ihnen und er sagte nicht viel. Als ich ihn fragte, was ich tun sollte, um ein weiser Mensch zu werden und die Welt zu verstehen, antwortete er nur:

Γνῶθι σαυτόν

Gnothi sauton!

Auch wenn Chilon einen anderen Dialekt als Thales sprach, brauchte ich gar nicht ins Wörterbuch zu schauen, um ihn zu verstehen. Γνῶθι gehört auch zum Verb γιγνώσκω (gignósko), das mich schon seit meinem Treffen mit Thales beschäftigte. „Verstehe oder erkenne dich selbst!“, „Lerne dich selbst kennen!“ – das war der Rat des weisen Chilon. Also genau das, was Thales als das Schwierigste bezeichnet hatte, sollte die Aufgabe sein?

So sehr ich überlegte, ich kam immer wieder zu dem Ergebnis, dass es eigentlich doch das Einfachste sein müsste, sich selbst kennenzulernen. Schließlich habe ich zu mir selbst den besten Zugang, ich kann mich am besten bei allem beobachten. Es ist allerdings kein Kinderspiel, denn man konnte sich über sich selbst täuschen, man konnte sich selbst etwas über sich selbst vormachen. Aber wenn man nur ehrlich zu sich selbst war – warum sollte es so schwer sein, sich selbst zu verstehen?

Als ich mich von Chilon verabschiedet hatte und ich mich gerade wieder auf den Weg machen wollte, sah ich zwei Leute, von denen der eine zum andren sagte

Γνῶθι καιρός

Gnothi kairós!

Ich wusste, dass es sich um eine Redewendung handelte, mit der der eine den anderen ermahnen wollte, den richtigen Zeitpunkt für eine Handlung oder Entscheidung nicht verstreichen zu lassen. Man könnte sie mit „Erkenne die Gelegenheit!“ übersetzen. Da wurde mir klar, dass γιγνώσκω (gignósko), als „erkennen“ natürlich einen etwas anderen Bedeutungs-Schwerpunkt hat als das Erkennen bei der Erkenntnis! Es ist z.B. das Erkennen einer anderen Person, einer Gelegenheit, eines Umstandes.

Sollte ich den Rat „Erkenne dich selbst“ eher so deuten, dass er mich auffordert, mich als mich selbst wahrzunehmen? Geht es gar nicht in erster Linie um die Ausforschung meiner Beweggründe und der Struktur meines „Selbst“, sondern eben erst mal darum, mit mir selbst so vertraut zu werden, dass ich mich in dem, was ich tue, denke, wünsche und fürchte, selbst erkenne? Natürlich ist das dann auch ein Verstehen, ein Selbst-Verstehen entsprechend meines richtig erkannten Selbstverständnisses. Irgendwie passte das auch wieder zu dem, was ich schon bei Thales gedacht hatte.

Auf jeden Fall war mir Chilons Rat nun sympathisch und plausibel. Wenn ich mich selbst verstehe, so dachte ich, dann verstehe ich ja schon mal einen Menschen, und da ich ein Mensch wie jeder andere bin, verstehe ich auf diese Weise auch die Menschen überhaupt besser. Das machte mir Mut, voller Vorfreude auf weitere Begegnungen setzte ich meine Reise fort.

Bei Heraklit

Ich entschied mich, einen Philosophen aufzusuchen, von dem ich schon viel gehört hatte: Heraklit. Mir war zu Ohren gekommen, dass er gesagt haben soll, dass alles fließt und dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen könne. Der konnte ja unmöglich nur über sich selbst nachdenken, vermutete ich. Ich traf ihn als alten, offenbar ziemlich wohlhabenden Mann in Ephesos.

Da ich ihn nicht gleich mit der Sache mit dem Fluss behelligen wollte, fragte ich ihn – auch wenn ich schon befürchtete, dass seine Antwort der von Thales und Chilon ähneln würde – doch als erstes danach, womit er sich in seinem Philosophenleben denn am meisten beschäftigt hätte.

ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν

edizesámen emeouton

Das war seine Antwort. Ich hatte es ja befürchtet. Wieder tauchte dieses „ich selbst“ in dem Satz auf: ἐμεωυτόν bedeutete, wenn auch wieder in einem etwas anderen Dialekt, „mich selbst“ oder „mir selbst“. Aber was ist die Bedeutung von ἐδιζησάμην? Schnell schlug ich in meinen Wörterbüchern nach und fand, dass es zu διζημαι gehört, also bedeutet, dass man nach etwas sucht, indem man etwas ausforscht, durchsucht. Heraklits Antwort könnte also bedeuten, dass er sich selbst immer gesucht hat, oder auch, dass er sich selbst durchsucht, durchforscht hat. Oder beides, er hat sich selbst durchforscht und dabei sich selbst gesucht.

Aber warum waren die Philosophen alle so sehr an sich selbst interessiert? Ich fragte Heraklit einfach danach. Er antwortete bereitwillig

Ψυχῆζ ἐστι λογος ἑαυτὸν αὔξον

Psyches esti logos heauton auxon.

Oh je! Da steckten nun gleich zwei besonders wichtige Wörter drin, die nicht so einfach zu verstehen waren, wie man auf den ersten Blick meinen konnte. Ψυχη kann man natürlich prima übersetzen, man muss es nur aussprechen: Psyche! Aber ich wusste, dass es für die Griechen eine umfassendere Bedeutung hatte: es war die Lebenskraft, der Lebensatem überhaupt. Eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, genau in dem Sinne, wie wir noch heute von Lebenskraft oder Lebensfreude sprechen: das Seelische, das uns im Leben hält, das uns Mut macht und dazu bringt, unser Leben zu gestalten. Man sagt auch, dass einer seine Lebenskraft eingebüßt hat, wenn er mutlos geworden ist. Diese Lebenskraft sahen die Alten Griechen aber nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren und anderen Lebewesen.

Das andere Wort, bei dem man sich leicht irren kann, ist λογος – wieder kann man es einfach aussprechen und meint schon, es zu verstehen: Logos. Aber sooft es einem begegnet, sooft merkt man, dass es eine ziemlich umfassende Bedeutung hat. Vielleicht war ich vor allem hierhergekommen, um herauszufinden, was Logos ist. Die Wörterbücher boten so vieles an: Rede, Erklärung, Begründung, Wort, Gedanke, Lehre, Argument.

Im Zusammenhang damit, dass mir Heraklit zuvor gesagt hatte, dass er sich als Philosoph vor allem selbst durchforscht, um sich zu suchen, schien mir der Satz aber plötzlich ganz verständlich: Er sagt doch, dass seine Lebenskraft sich dadurch mehrt (ἑαυτὸν αὔξον bedeutet ja „sich selbst mehren“), dass er sie durchdenkt, dass er sie zu erklären versucht, dass er sich Gedanken über sie macht!

Welche Psyche liegt näher als die eigene, um sie zu durchdenken? Und wenn das wiederum diese Psyche stärkt und mehrt, dann ist es natürlich eine gute Idee, genau das zu tun.

Ich beschloss, länger bei Heraklit zu bleiben und meine Seelenkraft bei ihm zu mehren – zumal ich ihn ja noch gar nicht nach diesem Fluss gefragt hatte, in den man angeblich nicht zweimal steigen konnte.

Unerreichbare Grenzen

Am Abend nach meinem ersten Gespräch mit Heraklit hatte ich noch eine Weile über die Psyche nachgedacht, diese Lebenskraft, deren Bedeutungsvielfalt sich selbst mehrt. Umso mehr ich darüber nachdachte, desto undeutlicher wurde mir wieder der Sinn des Satzes. Ich wollte Heraklit am nächsten Tag erneut danach fragen, was es mit dem Logos der Psyche, also der begrifflichen Vorstellung von dieser Lebenskraft auf sich hat.

Heraklits neue Auskunft war nicht viel klarer als die, die er mir beim ersten Mal gegeben hatte. Er sagte:

Ψυχῆς πείρατα ἰων οὐκ ἄν ἐχεύροιο·

Psyches peirata ion ouk án echeúroio.

Die Konstruktion ἄν ἐχεύροιο war neu für mich, ich verstand sie nicht gleich. ἐχεύροιο ist ein Optativ, ein Modus von Verben, den wir im Deutschen nicht haben, er drückt einen Wunsch aus. Mit ἄν zusammen drückt er aber eine Möglichkeit, eine Macht aus. Wörtlich genommen bedeutete Heraklits Satz also: Psyches Grenzen gehend nicht kannst herausfinden – wobei mir schon klar war, dass ich „Psyche“ nicht im modernen Sinn verstehen durfte. Aber ich konnte das Wort hier als meine geistige, seelische Kraft auffassen, die mich zum Denken und Handeln befähigt und antreibt. Dann bedeutete Heraklits Satz, dass es nicht möglich wäre, dieses Psychische ganz auszuloten, je bis in den letzten Winkel zu verstehen. Das passte natürlich gut mit seinem ersten Satz zusammen, den er an mich gerichtet hatte, nämlich das die Psyche eine Bedeutungsvielfalt hat, die sich dadurch vermehrt, dass man sie zu erfassen versucht. Wenn das so wäre, meinte ich, dann ist es auch verständlich, dass man die Grenzen dieser Psyche nie erreichen kann.

Plötzlich sprach Heraklit weiter:

Οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει

Hoúto bathyn logon échei.

Das konnte ich einfach Wort für Wort übersetzen und verstehen, wenn ich daran dachte, das Logos eine vielgestaltige Bedeutung hatte: „So tiefen Logos hat sie“.

Was also die Psyche so interessant für Heraklit machte, das verstand ich nun, war, dass sie immer vielfältiger, tiefer und weiter wurde, je mehr er darüber nachdachte. Sie zu erforschen war also eine unendliche Aufgabe! Und natürlich war es ganz naheliegend, die eigene Psyche immer neu denkend zu durchwandern, weil sie ja die einzige ist, die im Denken unmittelbar gegeben ist.

Aber, so fragte ich mich, würde das denn auch noch gelten, wenn ich aus der tiefen Vergangenheit der alten Griechen wieder in meine moderne Gegenwart zurückgekehrt wäre? Schließlich haben wir doch inzwischen eine richtige eigene Wissenschaft entwickelt, die Psyche und Logos zusammen im Namen hat, die Psychologie. Brauchte es denn da noch die denkende Durchforschung der eigenen Seelenwelt, um sie zu verstehen? Vor allem – konnte das Ergebnis noch philosophisch von Interesse sein?

Andererseits: Vielleicht kann die moderne Psychologie vieles erklären, aber was sie überhaupt erklären soll, das muss man ja zuvor als Gegenstand bestimmt haben. Um zu wissen, ob die Psychologie auch meine Seele mit ihren Begierden, Wünschen, Handlungsantrieben, mit ihrer Vorsicht und ihrem Übermut, mit ihren Konflikten und Sorgen erklärt, muss ich sie erst einmal kennengelernt und irgendwie denkend erfasst haben. Und da ich ein Mensch wie andere Menschen bin, konnte das, was ich auf diese Weise über mein eigenes Seelenleben, meine Weise, die Welt zu erleben, zu gestalten und in ihr zurechtzukommen, herausfinden und beschreiben kann, auch für andere interessant sein. Die eigene Seele zu durchforschen und in allgemeinen Begriffen zu beschreiben (das wäre der Logos meiner Psyche) – das ist also auf jeden Fall ein interessantes philosophisches Ziel.

Mit Heraklit am Fluss

Nun war ich schon eine Weile bei Heraklit und endlich wollte ich ihm die Frage stellen, was es nun mit dem Fließenden auf sich hatte. Anderswo hatte ich gehört, dass der Satz

πάντα ῥεῖ (pánta rhei – „alles bewegt sich / alles fließt“)

von ihm stammen würde, ein Satz, der es ja als „geflügeltes Wort“ bis in unsere Zeit geschafft hatte. Der Satz klang natürlich irgendwie richtig, aber ich mochte nicht glauben, dass schon ein Denker aus dem alten Griechenland zu dieser Einsicht gekommen sein sollte. Selbst für uns heutige gab es doch vieles, was unveränderlich schien, die astronomischen Prozesse etwa, aber auch die Gebirge und die wichtigen Formen der Landschaften veränderten sich kaum.

Wir brauchen Geschichtsbücher und die Wissenschaften, um davon überzeugt zu sein, dass auch in diesen Gegebenheiten stetiger Wandel stattfand. Wie sollte jemand, der keine moderne Naturwissenschaft kannte und für den auch die Lehren aus der Geschichte noch nicht unbedingt auf stetige Veränderung der Welt hinweisen mussten, zu einer solchen Einsicht kommen? Gerade die Flüsse zeugten doch in ihren Flussbetten von einer bemerkenswerten Konstanz und Stabilität, da wo der Fluss vor vielen Jahren gewesen war, ist er auch heute noch und da wird er wohl auch in vielen Jahren noch sein. Ich fragte Heraklit, ob der Fluss, in dem ich heute badete, nicht der gleiche sei wie der von gestern?

Ποταμος τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε και ουκ ἐμβαίνομεν

Potamos tois autois embainomen te kai ouk embainomen.

Ποταμος ist der Fluss, Ποταμος τοῖς αὐτοῖς ist also „derselbe Fluss“, ἐμβαίνομέν bedeutet „wir steigen hinein“, και ist „und“ und ουκ bedeutet „nicht“ – somit konnte ich Heraklits Satz übersetzen mit „in den selben Fluss steigen wir hinein und steigen wir nicht hinein“. Was meinte er damit? Ich bat ihn, mir das genauer zu erklären. Er antwortete

Ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἔτερα και ἔτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ

Potamoisi toisin autoisin embainousin etera kai etera hydata epirrei

ἔτερα bedeutet „andere“, ὕδατα ist Wasser in der Mehrzahl, also so etwa „die Wassermassen“ oder „die Gewässer“ und ἐπιρρεῖ enthielt ja wieder das ρεῖ, das „fließen“, bedeutete also soviel wie „zuströmen“ oder „entgegenfließen“. Somit konnte ich den Satz übersetzen mit „Den in die gleichen Flüsse steigenden andere und andere Gewässer entgegenfließen“ oder etwas moderner: Denen, die in dieselben Flüsse steigen, fließen immer wieder andere Gewässer entgegen.

So allmählich verstand ich den Sinn und die Weisheit, die in Heraklits Gedanken vom Fließen steckte. Es bedeutete gar nicht unbedingt, dass alles veränderlich ist. Die Erkenntnis von Heraklit war, dass der selbe Fluss immer wieder aus anderem Wasser bestand. Der Fluss ist zwar das Wasser, das ihn bildet, aber es ist immer wieder anderes Wasser. Im Wechsel der Materie bleibt der Fluss eben doch derselbe, auch wenn das Wasser immer wieder ein anderes ist. Das Strömen immer wieder anderer Wassermassen macht sogar die Identität des Flusses aus.

Heraklits Einsicht war also gar nicht, dass sich alles ständig verändert, sondern vielmehr, dass in der ständigen Veränderung und im Wechsel der Bestandteile, des Materials eines Dinges eine Stabilität und Identität des Dings selbst möglich ist. So, wie der selbe Fluss immer aus anderem Wasser besteht, setzt sich dieselbe Gesellschaft aus immer anderen Menschen zusammen. Diese Stabilität ist es allerdings, die Veränderung im wirklichen Sinn erst möglich macht. Denn Veränderung ist nicht Chaos oder eine regellose Abfolge von ganz unterschiedlichen Zuständen.

Veränderung ist eine allmähliche Variation und Verschiebung, in der man die Identität des Dings immer noch wiedererkennt. Wenn ich einen Fluss nach langer Zeit wieder sehe, erkenne ich vielleicht, dass sich sein Flussbett verlagert hat, dass er hier breiter und dort schmaler geworden ist. Aber ich erkenne ihn doch als den gleichen Fluss noch wieder.

Heraklit war also nicht der Philosoph der ständigen Veränderung, er hat nicht behauptet, dass nichts so bleibt, wie es war. Aber er hat erkannt, warum Wandel überhaupt möglich ist: weil die Dinge in ihrem Innern „im Fluss sind“, weil alles, was uns als gleichbleibend erscheint, ein ständiger Wechsel der Bestandteile ist.

Dass Identität und Wandel zusammengehören, gehört vielleicht zu den wichtigsten Einsichten der Philosophie. Es ist das Grundprinzip unserer Welt: im Kleinen findet ein ständiger Austausch statt, aber dieser Austausch sichert doch die gleichbleibende Fortexistenz des Großen, und ist zugleich Voraussetzung dafür, dass dieses Große sich verändert.

Parmenides, Denken und Sein

Meine Reise durch das Alte Griechenland führte mich nun weit nach Westen und mir wurde klar, dass die Heimat der ersten Philosophen, die ich bisher nur auf den griechischen Halbinseln vermutet hatte, viel größer war. Im Osten gehörten Teile des Landes dazu, das ich als die Türkei kannte, und nun kam ich nach Süditalien, sozusagen an das Schienbein des italienischen Stiefels – nach Elea. Hier wollte ich mich länger aufhalten, denn als Zeitreisender wusste ich schon, dass ich an diesem Ort nicht nur Parmenides antreffen würde, sondern etwas später auch Zenon, den Hegel den „Anfänger der Dialektik“ genannt hatte.

Auf meiner langen Schiffsreise vom Osten in den Westen dachte ich darüber nach, wie wunderbar es doch ist, zu philosophieren. Alles konnte ich zum Gegenstand des Nachdenkens machen – das, was mich direkt umgab, was ich vor mir sah, das, was ich noch nicht kannte, aber kennenzulernen hoffte, aber auch die Dinge, die es vielleicht gar nicht gab, die gar nicht existierten.

Aber kann man überhaupt über Dinge nachdenken, die es nicht gibt? Kaum hatte ich bei Parmenides Platz genommen, fragte ich ihn, ob es möglich sei, Dinge denkend zu analysieren, die gar nicht existierten.

Parmenides reagierte so empört, dass ich schon befürchtete, er würde mich sofort wieder hinausjagen.

οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν οὔτε φράσαις·

Oúte gar an gnoies tó ge mè eòn oúte frásais

rief er. Ich hatte keine große Mühe, ihn zu verstehen: Weder kann man erforschen, was nicht ist, noch kann man es aussprechen!

Aber warum sollte das nicht möglich sein? Ich kann mir doch auch etwas ausdenken, etwas „frei erfinden“ – wie etwa eine Romangestalt, einen fiktiven Charakter, und dann kann ich doch auch über ihn nachdenken und auch darüber sprechen. Zumal ich ja auch über Dinge nachdenken könnte, von denen ich gar nicht weiß, ob sie existieren, von denen ich es nur vermutete. Wenn ich Parmenides recht verstand, war er der Meinung, dass ich das nur könnte, wenn diese Dinge wirklich existierten! Vorsichtig fragte ich nach. Parmenides antwortete:

τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.

Tò gàr aútò noein te kai einai.

Das verwirrte mich noch mehr. Auch wenn ich noch nicht ganz sicher war, wie ich das νοεῖν verstehen sollte, schien mir die Aussage ziemlich abwegig: „Nämlich dasselbe sind Denken und Sein!“ oder wie wir heute sagen würden: „Denken und Sein sind nämlich dasselbe!“

νοεῖν (noein) konnte ich natürlich nicht nur als „denken“ übersetzen, sondern auch als „wahrnehmen“ – allerdings dann als „denkend wahrnehmen“ als „bewusst wahrnehmen“. Ein bisschen erinnerte mich der Satz von Parmenides dann an das berühmte „esse est percipi“ (Sein ist Wahrgenommenwerden) von George Berkeley, der im 17. Jahrhundert lebte – die Idee schien also durch die Jahrhunderte Bestand zu haben und konnte dementsprechend nicht ganz abwegig sein.

Das würde ja bedeuten, dass alles, was ich denke, auch existiert! Also auch Romangestalten, Fabelwesen, auch die Strings der theoretischen Physiker, egal, ob sie jemals wirklich nachgewiesen werden können. Das Denken würde die Dinge ins Sein bringen.

Ich wollte Parmenides nicht weiter mit meinen Fragen aufregen, zumal ich erschöpft von der Reise war. Also zog ich mich zur Nachtruhe zurück. Auf meinem harten Nachtlager konnte ich aber lange nicht einschlafen. Gegenüber rauschten die Blätter eines Baums im Wind – oder war es das Meer? Ich dachte über den Baum nach, der das Geräusch machte – existierte er schon, indem ich an ihn dachte?

Plötzlich, vielleicht schlief ich schon, kam mir eine Idee: Natürlich gab es den Baum in meinem Denken, er war ja da, er stand mir ganz klar vor meinem geistigen Auge, und ich meinte sogar, dass das Rauschen, das ich hörte, von ihm herkam. Die Dinge in meinem Geist sind ja auch real, eben als Gegenstände meines Denkens. Und wenn ich es genau bedachte, konnte ich nur über diese Dinge, die ich in meinem Geist hatte, richtig nachdenken. Ob da draußen irgendwas war, das ein Geräusch machte, war dafür nicht nötig.

Oft ist es ja sogar so, sinnierte ich weiter, dass ich über die Realität gar nicht nachdenken kann. Sie ist viel zu kompliziert. Ich sage: Da ist etwas, es ist ein Baum. Über den kann ich nachdenken. Wenn jemand kommt und sagt, dass da kein Baum ist, was dann? Ist da „nichts“? das kann nicht sein. Vielleicht sagt er: „Das ist ein Strauch, oder ein Gebüsch!“ Denken, dass da etwas ist, bedeutet immer, darüber nachzudenken, was es ist. Aber wenn ich keinen Begriff davon habe, wenn ich keinen Begriff davon haben kann? Dann kann ich auch nicht darüber nachdenken. Aber wenn ich wirklich gar keinen Begriff davon haben kann – ist dann da überhaupt etwas?

Vielleicht hat der Parmenides doch recht, dachte ich noch. Dann schlief ich ein.

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Ihr Kommentar