Vor einigen Wochen habe ich die liberalkonservativen Massen, die es nach Alexander Gaulands mörderisch gutem Einfall, man solle die Integrationsbeauftragte Özoguz doch einfach in Anatolien entsorgen, für wichtiger hielten, deren These, es gebe jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur, anzugreifen, als sich erstmal demonstrativ gegen die aggressiven Fantasien eines radikalen Politikers zu stellen, aufgefordert, auch nur ein spezifisches Merkmal zu nennen, das die Masse, nicht die Mehrheit aller Deutschen, tragen bzw. zu dem sie sich bekennen können.

„Gibt es etwas „spezifisch Lyrisches“ in Texten? Wenn ja, welche sind die festen Merkmale, die zudem verallgemeinerbar sind, an denen sich das Spezifische festmachen lässt?“

fragte daraufhin der Kollege Friedrich. Einteilungen und Abgrenzungen funktionierten nicht so:

„Für die meisten kulturellen Phänomene entwickeln wir in der sozialen Kommunikation ein Gespür, das uns die Wiedererkennung ermöglicht, ohne dass wir sie naturwissenschaftlich exakt benennen können. Man ist darüber einig, man versteht sich auf das Erkennen des Phänomens.“

Nun scheinen mir Gespür, fehlende Exaktheit und ein unbestimmtes „man“ wenig geeignet, etwas „spezifisch Deutsches“ begründen zu wollen. Aber schauen wir uns die Sache, ehe unspezifisch deutsche Emotionen hochkochen, doch tatsächlich einmal am vorgeschlagenen Beispiel der Lyrik an. Damit dürfte 2017 wohl kaum jemand mehr allzu heftige Gefühle verbinden.

Das „spezifisch Lyrische“?

Will man Lyrik halbwegs stichfest definieren, macht es wenig Sinn, sich auf „Rhythmik, Reim“ und ähnliches festzulegen, wie es Friedrich vorschlug. Die können tatsächlich in vielen Texten existieren, bis hin zum Telefonbuch. Tatsächlich gibt es aber deutlich stringentere Versuche, Lyrik irgendwie doch in den Griff zu bekommen, allen voran Dieter Lampings Standardwerk: Das lyrische Gedicht. Jenes definiert Lyrik als „Einzelrede in Versen“ und zeigt daraufhin in mühevoller Kleinarbeit, dass das Gros der im landläufigen Sinne als Lyrik begriffenen Texte sich auch literaturwissenschaftlich als lyrisch fassen lässt. Es mag Schwierigkeiten bereiten, Grenzfälle wie The Wasteland in diesem Schema noch aufgehen zu lassen, aber wer das spezifisch Lyrische zu definieren sucht, der halte sich an Lamping. Auch andere Definitionen wären möglich. Ethnologisch von der Hörerfahrung her etwa als „ Alles was gesungen werden könnte, in der Regel aber nicht gesungen wird“. Ein Prosatext, auch ein melodisch rhythmischer bleibt aber ein Prosatext, und wenn man dem unbedingt in denkfauler Abstumpfung des Begriffsapparates lyrische Qualitäten unterschieben möchte, so schiebe man ihm bitte wenigstes keine spezifisch lyrischen unter. Zugestanden sei, dass es wie immer und überall Grenzfälle gibt, hervorstechend extra als solche konstruierte wie etwa Passagen in Arno Schmidts Enthymesis; allerdings handelt es sich dabei um relativ durchsichtige Konstruktionen, bei denen sich recht genau sagen lässt, wo die Zeilenumbrüche hingehören. So oder so weisen Grauzonen aber eher auf die Problematik einer Behauptung des spezifisch Lyrischen hin. Wer Spezifik will, wird bei Lamping fündig. Wer einen frei fließenden Lyrikbegriff möchte, dem fehlt es an Spezifik.

Das spezifisch deutsche Lyrische jenseits der Sprache?

Allerdings führt die Kunstdebatte nun doch ein bisschen weit weg aus den grauen Ländereien des klar umgrenzten Gaulandes. Hier müsste doch eher gefragt werden, ob eine spezifisch deutsche Lyrik jenseits der Sprache existiert. Man könnte eine Untersuchung erträumen, ob sich a) in deutscher Lyrik ein spezifisch deutsches Nationalgefühl ausdrückt und b) ob sich diese Spezifik außerhalb der deutschen Sprache, also in Übersetzungen zum Beispiel, bewahren ließe. Dann merkte man vielleicht, welche mächtige Einschränkung dieses so geringfügig wirkende „jenseits der Sprache“ von Özoguz eigentlich bedeutet. Denn die Sprache ist ja doch mehr als eine Ansammlung von Worten und Regeln. Lassen wir diese Untersuchung andere vornehmen und kehren noch einmal zum nationalen Bauchgefühl zurück.

Friedrich nämlich schreibt:

„Dass es eine spezifisch deutsche Kultur gibt, spürst du an der Fremdheit, die du empfindest, wenn du woanders bist, wenn du dann sagst „Das ist bei uns aber anders, das machen wir soundso“ und eben an der Vertrautheit der Erfahrung, wenn du wieder hier bist. „

Angesichts dessen werde ich das Bauchgefühl nicht los, dass wir das Wort „spezifisch“ sehr unterschiedlich verwenden. Denn Fremdheit empfinde ich möglicherweise eher in Berlin als im französischen Léon (ein Atlantikdorf, nicht Lyon). Der Berliner mag sich in Frankfurt oder London eher zuhause fühlen als bei mir in Bingen oder im berlinnahen Prötzel. Auf solchen Gefühlen lässt sich selbst eine diffus-deutsche Kultur jenseits der Sprache kaum begründen, eine spezifische sicher nicht. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass es das diffus Deutsche, eben ein weites Feld von Gemeinsamkeiten und Unterschieden nicht gibt. Das weite Feld existiert und seine Existenz steht in keiner Weise im Widerspruch zu Özoguz Aussage. Das Feld ist so wirkmächtig, dass sich unzählige Demagogen im Zweifel bemüßigt fühlen, nicht der bedrohten Frau Özoguz beizuspringen sondern erst einmal dem Aggressor Gauland. Damit ist, das möchte ich abschließend betonen, keinesfalls der Kollege Friedrich gemeint, der ja auf meinen Beitrag antwortete, allerdings die überwiegende Mehrheit derer, die im Anschluss an Gaulands Angriff, vor der Entscheidung stehend, ob sie die Attacke oder Özoguz‘ Überlegungen verurteilen sollen, sich für die zweite Möglichkeit entschieden.

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

derblondehans

… den Deutschen jenseits der Sprache Kultur absprechen – mit seiner Kultur unterscheidet sich der Mensch vom Tier – dann entspricht das der *Politischer Korrektheit* in der ‚BRD‘. Özoğuz bewegt sich mit ihrer Bemerkung im Mainstream; schließlich dürfen Deutsche, von Türken, als *Köterrasse* beschimpft werden.

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162442610/Deutsche-duerfen-ungestraft-Koeterrasse-genannt-werden.html

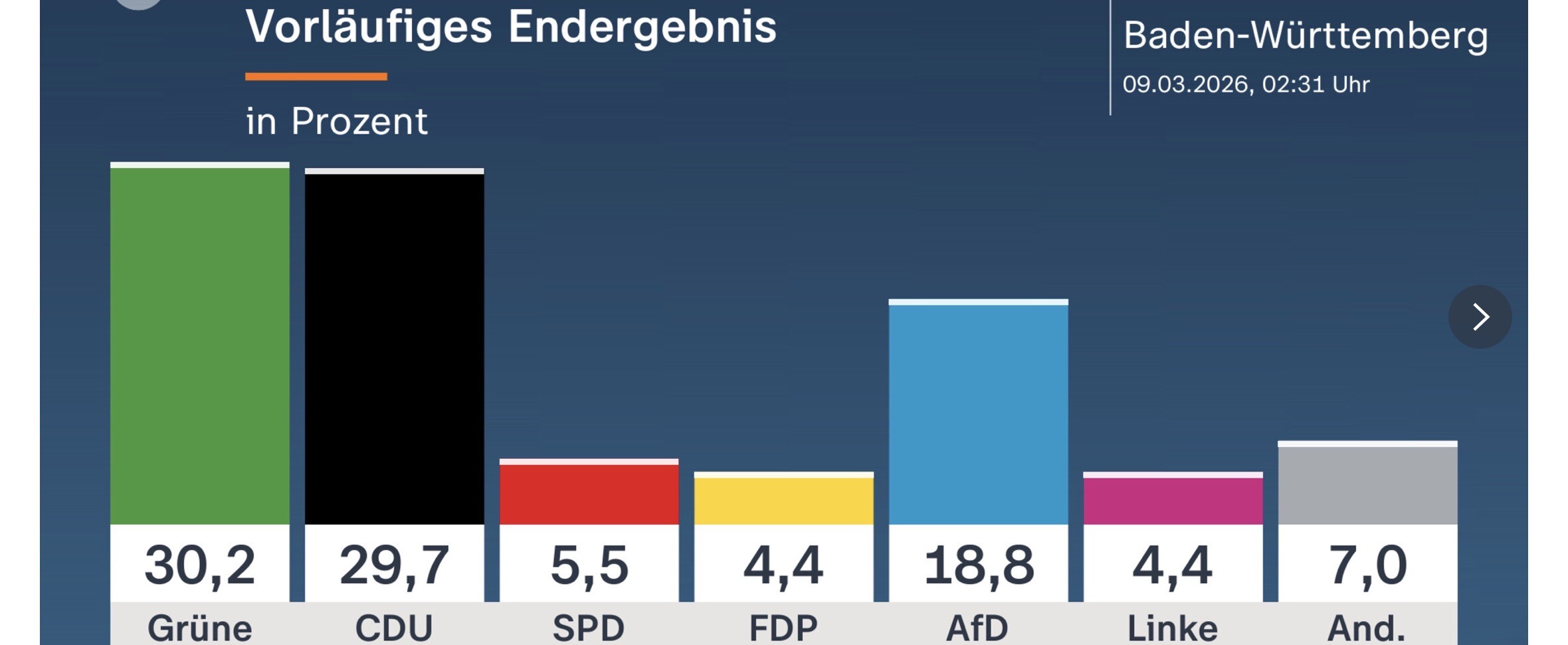

Gut das heute Wahlen sind.