Der Moment, in dem ich diesen Artikel verfasse, scheint mir insgesamt ein wenig zerfahren, destruktiv, unheimlich.

Der Moment?

Ja nun, es ist uns allen doch immer die Mischung aus Weltgeschehen und Private Life, die es uns entweder besorgt oder richtig fickt.

Konkret: Ich schreibe in einer Situation, die zu Davids 79. immerhin noch Grönland als Teil Europas bzw. eigenständig sieht, während Agent Orange sich am Leib verbündeter Partner zu mästen gedenkt, das feiste Schwein und seine Monster…. Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein.

Auf der anderen Seite:

Ach, leckt mich, so man mich schockieren möchte,….ja, nett.

Denn aller kleingeistiger Krieg um Territorien, Öl und ach so seltene Erden, sind mir höchstens B-Seiten tauglich als Nervencrasher. Zizino und ich hatten bei Goth schlimmeres am Halse zuletzt.

Was bedeutet das für Euch, die Leser?

Es geht vieles, aber sicher kein Normalo Meilenstein-Geburtstagstext zum Thema.

Was geht?

Ein Äquivalent aus Davids zerfahren Zeiten.

Also los:

Herzlichen Glückwunsch, lieber David, dem Stammesführer der Kunst.

Here we fukkin‘ go.

Cracked Actor live in L.A.: ein großes Missverständnis

Bowie Live 1974 macht den Sack so richtig zu.

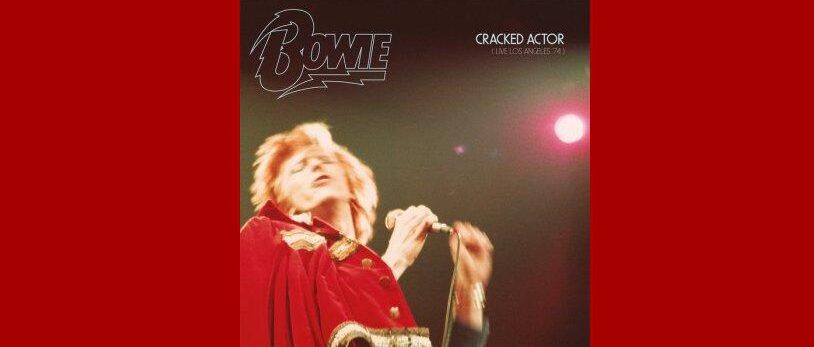

„Cracked Actor – Live in Los Angeles 74“

New York City Ende November 2015: David Bowie und Tony Visconti beenden die Arbeit an „Cracked Actor“, einem legendären, bereits seit Jahrzehnten teilweise als Bootleg kursierenden Gig der 1974er-Tour. Längst war diese Veröffentlichung geplant, doch immer wieder verschoben. Bowie lässt sich auf dem Stuhl des Produzenten nieder. Visconti übernimmt das Mixen. Leider sollte es die allerletzte Arbeit im imposanten Katalog des Thin White Duke werden. Nur wenige Wochen darauf verstarb der schillernde Ausnahmekünstler.

Bowies „The Year Of The Diamond Dog“-Tour war 1974 keine sonderlich gute Presse beschieden. Auch das begleitende „David Live“-Album galt jahrzehntelang nicht gerade als Aushängeschild. Man empfand die Vorstellungen als blutleer, müde, lediglich ein Schatten vorheriger Tage.

Tja.

Ein großes Missverständnis.

Dazu ein großes Unrecht, das spätestens mit „Cracked Actor“ zu den Akten gelegt gehört.

Dieses Konzert lohnt sich für alle. Zum einen enthält es mit „It’s Gonna Be Me“ einen formidablen Stammgast der damaligen Setlist, der auf den bisher veröffentlichten Mitschnitten nicht vertreten war. Zum anderen entfaltet sich die sehr spezielle Dramaturgie von Bowies postapokalyptischer Ruinenstadt Hunger City noch weit besser. Denn es gibt eine komplette Show; „David Live“ hingegen wurde aus fünf verschiedenen Auftritten (8.-12. Juli) zusammengeschustert.

Dieses Plus an Authentizität zahlt sich atmosphärisch hörbar aus. Heraus kommt ein musikhistorisch wichtiges Dokument voll unnachahmlicher Grandezza in ausgezehrter Kaputtheit.

Total gut.

Und letzteres ist beileibe keine Übertreibung. Ohnehin mit britischer Rotschopfblässe gesegnet, wirkte Bowie in diesen Tagen so kalkweiß wie ein verblichenes Laken. Er befand sich fest in den Klauen des Dämons Kokain. Sein vor kurzem noch beeindruckender Energielevel läuft hier längst konstant auf Reserve. Auch der Gesang wirkt über weite Strecken malträtiert und keuchend nahe der Schwindsucht. „If it’s good, it’s really good and if it’s bad I go to pieces.“

Die Songs funktionieren hervorragend

Dass die Songs gleichwohl hervorragend funktionieren, liegt an folgenden Faktoren. Zum einen passt die greifbare Erschöpfung prächtig zu den dystopisch versehrten Stücken des damals aktuellen Albums „Diamond Dogs“. Auch führte seine drogeninduzierte Paranoia dazu, dass er sich während der Tournee auf der Bühne weit heimischer fühlte als im realen Lebensalltag. Und schließlich hat Bowie eine dermaßen weltklasse aufspielende Band an seiner Seite, dass der Gesamteindruck faszinierend gerät und nicht verstörend.

Da wären zum Beispiel die beiden Gitarreros Earl Slick (überwiegend die spröden Parts) und Carlos Alomar (meist die groovy Parts). Beide große Solisten, die auch auf diversen späteren Alben etliche Glanzlichter liefern. Ebenso raffiniert ist Bowies Wahl, für die Show gleich auf zwei Saxofonisten zu setzen. David Sanborn (Alt) und Richard Grando (Bariton) ergänzen einander vortrefflich. Die Backing-Vocals bieten 1a-Sänger wie Luther Vandross auf. Und heimlicher Star der Performance ist – wie bereits auf „Aladdin Sane“/“Diamond Dogs“ – das wundervoll eingesetzte Piano Mike Garsons.

Stilistisch birgt der „Cracked Actor“ den seltenen Einblick in eine noch nicht abgeschlossenen Häutung. Ziggy ist längst zu Sternenstaub zerfallen; die Finsternis des endzeitlichen „Diamond Dogs“-Rudels in jeder Sekunde spürbar. Bowies Transformation gen Soul und Funk („Young Americans“ 1975) ist noch nicht beendet, klopft aber schon recht deutlich an die Pforte der Wahrnehmung. Den Freunden des Souly White Duke sei das intensive „It’s Gonna Be Me“ ganz besonders ans Herz gelegt. Alles zusammen ergibt das Paradoxon einer simultan ebenso kraftvollen wie zerbrechlichen Ausstrahlung, der sich das Publikum nicht entziehen kann.

Major Toms Wandel zum postatomaren Wrack

Wer „Space Oddity“ bislang lediglich als niedliche Zinnkanne samt Mondfolk und Flöte in Erinnerung hat, erlebt hier deren storydienliche Dekonstruktion. Major Tom wandelt sich vom romantischen Aussteiger zum geräderten, postatomaren Wrack, dessen Abgekämpftheit die bunten Zeilen sarkastisch zu verhöhnen scheint. Doppelbödigste und beste Version dieses Evergreens! Entsprechendes gilt für die mehr als abgerockte, komplett lichtlose Variante des „Rock’n’Roll Suicide“.

Gefangen in diesem Zustand ist es beileibe kein Wunder, dass die orwellschen „Diamond Dogs“-Nummern im Kontext als besondere Highlights fungieren. Die stets unterschätzte Ballade „Rock’n’Roll With Me“ tanzt mit letzter Kraft auf den Trümmern einer längst untergegangenen heilen Welt. Der hymnische „Big Brother“ offenbart die anscheinend in jeder Ära unstillbare Sehnsucht nach einem übermenschlichen Führer; nicht selten geboren aus jener derangierten Erschöpfung, die Bowie hier unfreiwillig deutlich veranschaulicht.

„It’s safe in the city to love in a doorway.“ Trotz all dieser Perlen: Absoluter Höhepunkt ist zweifellos das knapp achtminütige „Sweet Thing / Candidate / Sweet Thing (Reprise)“. Trotz aller Verlorenheit, allen Niedergangs wächst inmitten der Zerrüttung ein zaghafter Spross der Liebe. Hauptcharakter Halloween Jack mag wie sein Erfinder aus dem vorletzten Loch pfeifen. Doch sein Pfiff wird erhört. „Will you see that I’m scared and I’m lonely?“ Es entspinnt sich eine womöglich kurzlebige Romanze zu einer anderen verschütteten Seele. Denn warum stirbt die Hoffnung zuletzt? „‚Cause hope, boys, is a cheap thing, cheap thing.“

+++

Lesen Sie auch: Chris Rea: Zwischen Mordor und Montreux

Newsletter abonnieren

Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

Ihr Kommentar